Творчество Гюйо в контексте французской вольнодумной литературы второй пол. XIX в.

Жизнь, как и огонь, может сохранить

себя, лишь передаваясь другим.

Ж.-М. Гюйо

Неверие в Бога на протяжении столетий считалось тягчайшим пороком, лежащим в основе всех мерзостей, всех преступлений, которые может совершить человек. «Атеизм — по мнению даже самых снисходительных “нормальных” людей — есть порок, достойный сожаления и порицания», — еще в начале ХХ в. писал ученый-биолог Феликс Ле-Дантек[1].

К сожалению, это представление, постоянно поддерживаемое в сознании общества религиозными идеологами (в том числе в современной России), имеет место и в наши дни, несмотря на то, что верующий человек в реальной жизни взаимодействует с неверующими людьми, мало чем отличающимися от него в моральном плане. Наверное, будет уместно, если время от времени будут появляться свидетельства о творчестве не веривших в Бога мыслителей. Поскольку в творениях автора произведения, будь то поэт, скульптор, художник или философ, проступают черты его личности, всегда интересно и с этой точки зрения посмотреть на сочинения в данном случае неверующего мыслителя. Как ни странно, в послеоктябрьский период нашей страны оказался почти забытым автор фундаментального исследования «Иррелигиозность будущего» (1887) французский философ Жан-Мари Гюйо (Jean Marie Guyau), возможно, потому, что его мировоззрение казалось несколько непоследовательным с точки зрения строгого диалектического материализма, что имело под собой основания. Правда, в 1923 г. работу Гюйо «Нравственность без обязательства и без санкции» выпустило издательство анархо-синдикалистов «Голос труда»; кроме того, в 1920-е гг. о Гюйо с восхищением отзывался отечественный историк философии И. А. Боричевский, заметив при этом, что тот «не порвал еще с некоторыми философскими предрассудками»[2].

Интерес к Гюйо в России, где шел процесс идеологической подготовки первой русской революции, во многом был обусловлен критическим отношением Гюйо к религии, догматизм и авторитаризм которой, по его мнению, препятствовали совершенствованию человечества

Между тем Гюйо был очень популярен в среде российской интеллигенции кон. XIX — нач. XX в.; его идеи интересовали религиозных и светских философов, писателей и литературоведов. Имя Гюйо в том или ином аспекте фигурирует в работах Г. В. Плеханова, Э.Л Радлова, Вл. Соловьева, Д. Н. Овсянико-Куликовского, И. И. Тхоржевского, П. Н. Кропоткина, А. Ф. Кони и др.; основательная статья С. Л. Латышева о Гюйо появилась в энциклопедии Брокгауза–Эфрона уже через пять лет после смерти философа. Все основные сочинения Гюйо в последние десятилетия XIX — нач. XX в. переводились на русский язык;

некоторые из них изданы в разных переводах и названы по-разному (например, «L’irreligion de l’avenir» — «Безверие будущего» и «Иррелигиозность будущего»; «Education et hérédite: étude sociologique» — как «Воспитание и наследственность. Социологический этюд» и «Воспитание и наследственность. Социологическое исследование»). Было издано пятитомное собрание его сочинений (1898–1901). Подобный интерес к Гюйо в России, где шел процесс идеологической подготовки первой русской революции, во многом был обусловлен критическим отношением Гюйо к религии, догматизм и авторитаризм которой, по его мнению, препятствовали совершенствованию человечества; кроме того, противникам царского строя, освященного церковью, импонировала идея неизбежного утверждения в будущем обществе иррелигиозности, безверия и социального благоденствия. О Западе и говорить нечего: сочинения Гюйо, уже в конце XIX в. переведенные на ряд европейских

языков, были широко известны западному читателю.

Вокруг идей Гюйо споры разгорались не часто, хотя он не всегда был последователен в своих суждениях, а некоторые его положения и выводы носили утопический характер. На читателей гипнотически действовали обаяние его личности, широкая образованность, оригинальность мысли, благородность помыслов, уверенное прогнозирование судеб развития духовной и социальной жизни человечества. Пророков всегда почитают, а в XIX в., когда наука приобрела невиданный до того времени авторитет, прогнозы, основанные на научных исследованиях процессов и тенденций в жизни общества, приобретали особенно убедительный характер.

Как научить ребенка любить? Не тем

ли, чтобы он видел любовь?

Ж.-М. Гюйо

Необыкновенная судьба произведений Гюйо объясняется, возможно, и тем, что он был по-настоящему счастливым человеком, — так сложились обстоятельства его жизни. Во всех его сочинениях сквозит ощущение полноты жизни, жажды деятельности, и это настроение неизбежно передается читателю. Гюйо считал, что следует оставаться как можно дольше юным, и даже ребенком, сохранять в глубине души «нечто легкое, веселое, крылатое». Он понимал, что детство может быть

и неблагополучным, но собственный опыт жизни говорил ему: ребенок, воспитанный в любви, всю жизнь и повсюду будет находить «неистощимый фонд радости». «Ребенок счастливый — самый добрый, самый любящий и ласковый, самый искренний, безрасчетный, чистосердечный». Гюйо родился в Лавале 28 октября 1854 г. Мать Гюйо была известной детской писательницей; ее педагогические сочинения были широко известны во Франции. В раннем детстве с ним занималась мать;

позже его занятиями руководил известный философ-позитивист, склонный к платонизму, Альфред Фулье (1838–1912), женившийся на матери Жана-Мари. Он оказал немалое влияние на формирование мировоззрения пасынка[3]. О поистине отцовском отношении Фулье к пасынку свидетельствует уже искренняя глубокая скорбь, прорывающаяся в его работах после смерти Гюйо, стремление сохранить образ и плоды творчества этого незаурядного мыслителя в памяти будущих поколений. По свидетельству Фулье, Жан-Мари был невероятно развитым для своего возраста. Один из эпизодов говорит не только о прочных нравственных устоях этой семьи, но и о глубине знаний, работоспособности подростка Гюйо. Усиленно работая над сочинениями о Платоне и Сократе, Фулье стал терять зрение. В течение нескольких месяцев 15-летний Жан-Мари читал нужные отчиму тексты, отыскивал ссылки, писал под его диктовку, добавляя при этом свои соображения. Впоследствии свой труд о Платоне Фулье посвятил памяти Гюйо.

Еще в детстве изучивший сочинения Платона, Эпиктета, Канта, Гюго, Мюссе, Корнеля, Гюйо без труда окончил лицей в 1871 г. Исследование проблем истории философии, религии, морали, искусства становится делом всей его последующей жизни. В 19 лет он написал работу об утилитарной морали от Эпикура до английской школы XIX в., за что получил премию Французской академии нравственных и политических наук. А затем юного мыслителя пригласили читать лекции по философии в лицее Кондорсе. Однако преподавать ему пришлось недолго из-за болезни легких. Возможно, ощущение нерадостных перспектив, связанных с болезнью, позднее отразилось в его замечательном стихотворении «Лиственница», охваченном экзистенциальным настроением. Поэт уподобил себялиственнице, которая осыпается с наступлением зимы:

Так сразу все мечты ребяческих годин,

Надежды, чаянья — передо мной, смущенным,

Осыпалися вдруг на сердце потрясенном,

И я остался наг, покинутый, один

Под небом сумрачным, под ветром разъяренным.

Но обладая твердостью духа, он не позволял себе ни впадать в отча-

яние, ни надеяться на сверхъестественную силу:

Но дерево стоит — и, мужество храня,

Все с той же силою стремится к выси гордо.

Так продолжаю я смотреть на небо твердо,

Хоть небо пусто для меня[4].

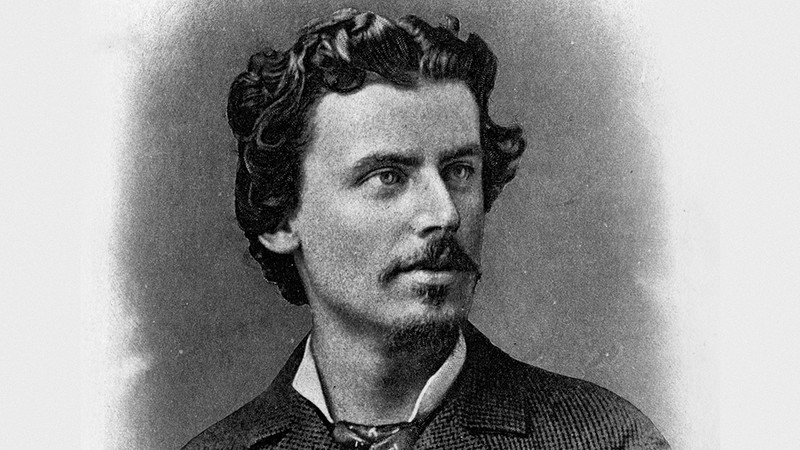

Гюйо был весьма привлекателен не только внутренним благородством, доброжелательностью, широтой взглядов, терпимостью, но и внешне.

Облик Гюйо обрисован его отчимом: он был высокого роста, с правильными чертами лица, у него были темно-голубые глаза и черные волосы. Вглядываясь в портрет философа, приложенный к первому тому русского пятитомника, мы обнаруживаем в нем артистизм, чувство независимости, открытость и доверие миру, глубинное спокойствие, черты мужественности и вместе с тем душевной мягкости, поэтичности.

Зиму Гюйо проводил на юге — в Италии, потом в Провансе. Несмотря на болезнь, он вел напряженную исследовательскую работу, был счастлив в личной жизни, воспитывал маленького сына, сообразуя свои наблюдения за его поведением с педагогическими изысканиями в одной из последних работ — «Воспитание и наследственность: социологическое ис-

следование». Гюйо был человеком с необыкновенно разносторонними интересами, о чем свидетельствуют уже названия его основных работ: упоминавшаяся «Иррелигиозность будущего», «Воспитание и наследственность: социологическое исследование», «Стоицизм и христианство. Эпиктет. Марк Аврелий. Паскаль», «Происхождение идеи времени»; «Мо-

раль Эпикура и ее связь с современными учениями; «Стихи философа»; «Задачи современной эстетики», «Очерк морали»; «Искусство с социологической точки зрения» и др.

Знакомство с сочинениями Гюйо позволяет узнать о его пристрастиях, увлечениях, во многом обусловивших особенности его мировоззрения, его теоретические изыскания. Если мы обратим внимание на мыслителей и художников, «населяющих» работы Гюйо, то поразимся их обилию и разнообразию. Вот только некоторые имена: Эпикур, Эпиктет, И. Кант, Л. Фейербах, Б. Паскаль, Ларошфуко, Г. Ф. Гегель, С. Милль, О. Конт, Г. Спенсер, Ж. Э. Ренан, В. Вундт, М. Мюллер, В. Гюго, Ш. Бодлер, А. Мюссе, Ф. Достоевский, Л. Толстой, Л. ван Бетховен, Микеланджело… Жажда познания влекла его к освоению все новых и новых учений и концепций. При этом он не допускал резких, оскорбительных выпадов в отношении тех, взгляды которых казались ему неприемлемыми, нет, почти в каждом учении он находил что-то ценное, полезное для совершенствования духовной жизни.

И такой подход логически вел его к мысли о необходимости соединить все идеи, все учения в одно полнокровное, лишенное односторонности и тенденциозности, безбрежное, информационное, как сказали бы сегодня, пространство. И еще одна его особенность — необычный стиль изложения. Художественный и философский языки органично слились. Это стиль непринужденный, утонченный, легкий, живой, позволяющий в то же время выразить глубокие философские идеи. Можно назвать его стиль музыкальным.

Не случайно он увлекался музыкой, и на стихи А. Мюссе и В. Гюго сочинял мелодии. Его речь богата сравнениями, ассоциациями, метафорами: «Слово течет поверх мысли, как прозрачная струя…»; «Лес — это мир науки с его тенистыми лабиринтами, с его безграничным простором, бесчисленными препятствиями…»; «О, топот детских ножек! В тебе слышен

легкий и сладостный шум грядущих поколений…» и т. д. И еще: эта речь напоминает музыку, — недаром музыка была одним из сильнейших увлечений Гюйо, он сам сочинял мелодии на стихи В. Гюго и А. Мюссе. Ему представлялось, что музыкальные инструменты, на которых играли великие музыканты, вбирали в себя нечто от последних; молекулы дерева, пронизываясь гармоничными звуковыми волнами, превращали инструмент в организм, способный петь. Так же и мысль приобретает музыкальность, пройдя через стихи, созданные гениями.

Жизнь этого счастливого, несмотря на физические страдания, человека угасла 31 марта 1888 г. в Ментоне. Во время землетрясения, разрушившего жилища на берегу Средиземного моря, ему пришлось провести несколько ночей в сырой хижине, что обострило его болезнь. На могиле Гюйо начертаны его собственные слова:

«Наши высшие стремления, которые часто кажутся самыми неосновательными, похожи на волны, которые, дойдя до нас, пойдут дальше нас, а может быть, соединившись и увеличившись, поколеблют мир. Я уверен, что то, что есть во мне луч-

шего, переживет меня»[5].

Наш век является периодом наибольшего безверия за все время существования человечества.

Ж.-М.и Гюйо

Свободомыслящий философ и поэт Гюйо жил и творил не в изолированном пространстве. XIX в. был весьма благоприятным для распространения неверия. Капитализм в Европе развивался в это время без ужасающих социальных катастроф, свойственных ХХ в., хотя, конечно, и в это время проявлений классовых и иных катаклизмов было немало, — несмотря на них, в обществе не исчезала надежда на прогресс, который приведет к всеобщему благоденствию. Тем более что стремительное развитие науки создавало иллюзию скорейшего ухода религии из сферы культуры, — не случайно в это время в философии столь влиятельным был позитивизм. Большое влияние на развитие свободомыслия оказал дарвинизм с его идеей эволюции. Франция была страной, интеллигенция которой живо воспринимала токи свободомыслия из других стран мира, тем более что традиция вольнодумства в течение столетий питала ее духовную культуру — от Ф. Рабле, Ж. Валле, М. Монтеня, Сирано де Бержерака, П. Гассенди, П. Бейля к французским просветителям — Вольтеру, Ж.О. де Ламетри, Д. Дидро, К. А. Гельвецию, П. Гольбаху, С. Марешалю, Г. Бабефу. В XIX в. эта традиция нашла продолжение в творчестве не

столько философов (вольнодумную философию здесь представлял ранний О. Конт), сколько писателей и поэтов, многие из которых вводили в свои сочинения образы неверующих людей. В то время как в Англии и Германии осмысление религии и неверия происходило как правило в рамках философских систем (Г. Спенсер, Ч. Брэдло, Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс, Ф. Ницше и др.), во Франции оно осуществлялось в художественной литературе.

Художественная литература отражает и одновременно создает ту духовную атмосферу, в которой формируется человек, в том числе философ. Эта атмосфера во Франции XIX в. была насыщена больше, чем в других странах, настроениями и идеями вольнодумства

Надо сказать, что нередко писатели раньше философов улавливают изменения в психологии верующих и неверующих

и нередко более глубоко проникают в их внутренний мир. В этом плане творчество писателей и поэтов содержит живой материал, теоретически обобщаемый философом, даже если последний не ставит перед собой цели специально изучать сочинения писателей. Но факт остается фактом: художественная литература отражает и одновременно создает ту духовную

атмосферу, в которой формируется человек, в том числе философ. Эта атмосфера во Франции XIX в. была насыщена больше, чем в других странах, настроениями и идеями вольнодумства, — благодаря не только воздействию традиции, но и революционным потрясениям 1830 и 1848 гг.

После государственного переворота 1851 г., когда Францию стал пронизывать дух чиновничьего бюрократизма, торгашеского делячества, меркантилизма, буржуазного ханжества, пошлости, протест интеллигенции против существующих порядков вылился в протест против католической церкви и христианства. Критическое отношение к религии рассматривалось как достоинство мыслящего человека; соответственно, обострился интерес к вольнодумной традиции. Литературовед и писатель Ш. О. Сент-Бев в статье «О критическом уме и о Пьере Бейле» (1835) раскрывает образ вольнодумца XVII в., не терпящего религиозного фанатизма. Большинство французских писателей и поэтов были неверующими; некоторые из них, примыкавшие к натуральной школе (например, О. де Бальзак и Э. Золя), не уступали философам в изучении общественных явлений.

Художественная литература Франции представила разные типы неверующих — безразличных к религии, антиклерикалов, скептиков, нигилистов, атеистов; людей из разных сословий, различающихся по интеллектуальному уровню, по моральным установкам, — среди них рассудочные и эмоциональные, образованные и невежественные, терпимые и агрессивные, гуманисты и бесчеловечные, стойкие и малодушные, высоконравственные и циники.

Еще в 1836 г. вышел рассказ О. де Бальзака «Обедня безбожника», где речь идет о гениальном враче Деплене, который был «откровенным, чистейшей воды атеистом», и «умер он, не раскаявшись в своих заблуждениях, как, к сожалению, умирают многие гениальные люди»[6]. Любимый ученик Деплена увидел, как тот вошел в церковь, встал на колени и простоял обедню. Оказалось, что уже двадцать лет четыре раза в год Деплен ходит к обедне по робкой просьбе умирающего водоноса, когда-то определившего его, бедняка, судьбу. Безбожник, из уст которого постоянно «льется поток вольтерьянских острот», оказывается высоконравственным человеком: он трудолюбив, самоотвержен в бескорыстной помощи больным, честен, совестлив и умеет быть благодарным.

Но были и иные образы безбожников – эгоисты, циники, которым «всё позволено», которые ради самоутверждения не остановятся ни перед чем. Их прототипов было немало в буржуазной Европе, а образ неверующего эгоиста появился перед читателями в книге немецкого младогегельянца Макса Штирнера «Единственный и его собственность» (1844). Это автопортрет, самовыражение и в то же время характеристика определённого типа неверующего – нигилиста, которому присущ гипертрофированный индивидуализм, пренебрежительное отношение к окружающим, в том числе к верующим. У Штирнера это выражено прямо и недвусмысленно: «Для меня нет ничего выше меня»; «Добро и зло не имеют для меня никакого смысла»; «Безумцы, страдающие манией нравственности, законности, христианства, – все они сумасшедшие, и нам только кажется, что они ходят на свободе, ибо дом умалишённых, в котором они разгуливают, чрезвычайно велик»[7]. Работа Штирнера, в первые десятилетия после её выхода, не привлекшая к себе особого внимания, в последней трети века вошла в моду. Знал её и Ф. Ницше, который отзывался о христианах в штирнеровском духе.

Можно допустить, что идеи Штирнера были известны в среде французской интеллигенции. Но независимо от этого поза индивида, вызывающе демонстрирующего крайне неприязненное отношение к церкви, религии и верующему человечеству, была привлекательной для некоторых писателей и поэтов; иногда такая позиция выражалась в форме богоборчества. Богоборчество, в общем-то, явление нередкое в сфере обыденного сознания: верующий человек в трагических обстоятельствах иногда, подобно Иову, недоумевает, обнаруживая несовершенство созданного Богом мира, и считает себя вправе обвинять создателя в жестокости, несправедливости, злобности, низводя его тем самым на уровень негодного человека. Психология искреннего богоборца неустойчива; он может эволюционировать к неверию, а может, вдруг осознав свой «грех непослушания», вернуться в исходное состояние доверия Творцу. Но в культурной традиции бывало так, что богоборчество становилось символом противостояния личности тирании, несправедливости, как, например, в творчестве П. Б. Шелли или Д. Г. Байрона.

Мотив богоборчества заметен в творчестве Ш. Бодлера: в сборнике стихов «Цветы зла» (1857) есть цикл «Мятеж». Апостол Пётр отрекается здесь от Бога не из трусости, как это представлено в Новом Завете. Он предъявляет Богу обвинение:

Творец! Анафема, как грозная волна,

Несется в высь, к твоим блаженным серафимам.

Под ропот их ты спишь в покое нерушимом,

Как яростный тиран, упившийся вина!

Творец! Затерзанных и мучеников крики

Тебе пьянящею симфонией звучат;

Ужель все пытки их, родя кровавый чад,

Не переполнили еще твой свод великий? [8]

В то же время в стихотворении «Литания Сатане» возвышается и прославляется извечный противник Бога, а в конце «Литании» возносится молитва Сатане. Не случайно в Управлении общественной безопасности Франции составили заключение о том, что «Цветы зла» бросают вызов религии и нравственности. Впрочем, в этих стихах персонаж, борющийся с Богом, ещё не совершает преступных действий против себе подобных, хотя в книге хватает образов разного рода преступников (чего стоит только «Вино убийц»). Образ богоборца, совершающего самые страшные преступления против людей, появился десятком лет позже. В 1868 г. под псевдонимом Граф де Лотреамон вышла поэма в прозе «Песни Мальдорора» двадцатилетнего Исидора Дюкаса. Образ Мальдорора в поэме ужасен. Это исчадие ада, с изощренным садизмом сеющее повсюду зло. Но создаётся впечатление, что автор воспевает своего героя, гордящегося тем, что бросает вызов Богу. «Смотрите все, я богохульствую, я глумлюсь над Господом, а он не властен убить меня», – говорит он. Он проклинает Бога за то, что тот «обрёк свои творенья на жизнь в пороке и страданье, в убожестве и нищете»[9]. Бог предстаёт в «Песнях» существом презренным, ничтожным и смехотворным, но вместе с тем жестоким и злобным. Мальдорор испытывает ненависть и отвращение и к людям как творениям Божьим, в его воле их убивать, насиловать, испытывая при этом наслаждение. Как видим, неверие в сочинении Лотреамона есть явление безобразное, антигуманное, нигилистическое. Тем не менее, сочинение Лотреамона массового возмущения французских интеллектуалов не вызвало.

Ещё один тип вольнодумца, относительно безобидного демагога, мимоходом описал А. Доде в повести «Евангелистка» (1883). Произнося речи на гражданских похоронах, «враг священников превращался в священника свободной мысли» и, соответственно, «получал церковные доходы: завтраки и путевые издержки». Настоящим же его ремеслом было раскрашивание статуэток святых из папье-маше, а ежедневным домашним развлечением – споры с верующей женой, бывшей монашкой, о вечности, материи, суевериях. Доде размышляет и над вопросом о том, что может произойти с высоконравственным человеком, до поры до времени безразличным к религии, если он постепенно превращается в религиозного фанатика. Добрая, готовая каждому помочь девушка Элин, попав под влияние руководительницы кальвинистской общины, «предавшись Богу», утрачивает человеческие чувства, превращается в холодное, бесчувственное существо.

Процесс эволюции сознания от неверия к вере, от гуманизма к бесчеловечности раньше «Евангелистки» психологически достоверно, с натуралистической скрупулёзностью описан братьями Ж. и Э. Гонкур в романе «Мадам Жервезе» (1869). Здесь освещаются события середины 50-х гг. XIX в. Парижанка мадам Жервезе с больным малолетним сыном поселяется в Риме. Она и её ближайшее окружение – служанка, брат – неверующие, как и её лечащий врач, «революционный депутат 1848 г.». Мадам Жервезе – утончённая натура, любящая музыку, живопись, архитектуру, она «чувствует излучение души цветка», к тому же добра, умна и обаятельна. Но главное – «её ум, строгий от рождения, был направлен к серьёзным занятиям», она читала книги по истории, естествознанию, философии; знала Локка, Кондильяка, Канта, увлекалась философией «здравого смысла» Томаса Рида, которая «возвращает человеку чувство его достоинства, основывая мораль и метафизику на могуществе и прославлении человеческой природы». В результате духовных исканий «она абсолютно отвергала всё сверхъестественное»[10]. Однако целый ряд обстоятельств – болезнь, воздействие церковного искусства и музыки на её впечатлительную натуру, встреча, а затем и дружба с глубоко верующей женщиной, которая ведет её в церковь к Мадонне – защитнице детей и матерей, и выздоровление сына, всё это постепенно вселяет в неё веру в Бога. «В таинственном очаровании замерли её напряженные мысли, протесты, воля её суждений. И свойственные ей критическое чутьё и смелая ирония с каждым днем всё больше покидали её дух…». В церкви иезуитов её охватывало восторженное настроение. «В душе мадам Жервезе втайне совершилась метаморфоза. Гордость её ума, дух анализа, критики, оригинальность её суждений, редкая для женщины энергия, её собственные мысли, казалось, мало-помалу ослабевали…»[11]. Ещё один фактор её обращения в католицизм – умелый подход к ней иезуитов, рассчитанный на полное порабощение психики. Гонкуры очень тонко проследили сложнейший процесс перехода свободомыслящей женщины в существо, презревшее все былые благородные побуждения. Она стала ненавидеть людей, себя и своё тело, и даже собственного сына, что было «последней и высшей победой религии», «человечность покинула её». В романе именно неверующие (брат героини, её служанка, врач) изображены глубоко порядочными, искренними, доброжелательными людьми. Столкновение между неверием и фанатичной верой в Бога происходит не только между разными людьми, но, что особенно интересно, во внутреннем мире одного и того же человека. Победа религии в этом поединке оборачивается поражением, повреждением нравственного чувства, утратой интеллекта.

Образами вольнодумцев изобилуют новеллы А. Франса, защищавшего в своей публицистике право на свободное исследование. Среди его героев – скептик в облике «духа сомнения» Сатаны, выдвигающий доводы здравого смысла против христианских представлений о Боге и дьяволе («Люцифер», «Трагедия человека»); естествоиспытатель-атеист Ларив дю-Мен, неверующий кюре Митон, вынужденный носить личину верующего перед паствой; «счастливый человек», угождающий людям, не имеющий даже рубашки, который вообще ничего не ведает о вере («Рубашка») и многие другие.

Роман Роже Мартена дю Тара «Жан Баруа» был написан несколько позже описываемого нами периода – в 1912 г., да и родился автор за семь лет (в 1881 г.) до смерти Гюйо. Но в романе реалистически изображена духовная жизнь Франции последней трети XIX в. (здесь фигурируют и Золя, и дело Дрейфуса), и главное, в нём повествуется о судьбах французского свободомыслия и свободомыслящих в это время. Роман основан на обилии исторических документов, что придаёт ему документальный характер[12]. Самое же интересное то, что в рассуждениях персонажей на темы религии, в тех или иных деталях их жизни чувствуется влияние Гюйо, как, впрочем, и биолога Феликса Ле-Дантека, ученика И. И. Мечникова, автора книг «Атеизм», «Существует ли Бог?» и других, связанных с мировоззренческими проблемами. Главный герой, Жан Баруа, проходит сложный путь духовного развития. С юности заинтересовавшись религией, он обсуждает проблемы веры и неверия со священниками. Один из них доказывает, что только религия обладает истиной, а свободно мыслят лишь сумасшедшие; другой, модернист, выступает за соединение религии и науки; сам Баруа посещает в Сорбонне лекции по естествознанию. Постепенно он становится одним из активных деятелей общества французских свободомыслящих; вместе с соратниками издаёт журнал «Сеятель». В своих выступлениях Баруа обосновывает идею вечного существования мира, никем не созданного, ссылаясь при этом на естественнонаучное обоснование атеизма Ле-Дантеком. Темы лекций Баруа – «О всеобщем кризисе религии», «Будущее атеизма». Любопытно, что одна из проблем, которые Баруа ставит в своём докладе на Конгрессе свободомыслящих – «Причины всеобщего потрясения основ религии» – решается им в полном соответствии с тем, как её решал Гюйо в «Иррелигиозности будущего». Многие (но не все) суждения о сущности и роли религии в обществе также заставляют вспомнить о Гюйо. Однако судьбы Баруа и Гюйо различны. Мартен дю Гар показывает, как активный борец против религии по мере ослабления свободомыслия в обществе не только утрачивает воинственный пыл, но предаёт свои прежние убеждения, приходя к выводу: «мои усилия в течение многих лет были лишь видимостью освобождения»[13]. Он не довёл до конца дела своей жизни и, умирая, испытывал сильнейший страх перед смертью. С крестом, который положил ему на грудь аббат Левис, Гюйо, скорее, схож с другим персонажем романа – это Марк-Эли Люс. В молодости он опубликовал пятитомный труд «Настоящее и будущее веры», затем занял кафедру истории религий в коллеж де Франс. Его соратник Баруа приписывал Люсу такие качества, как прямота, нравственная чистота, собственное достоинство. Люс изображён Мартеном дю Гаром как атеист-гуманист, выступавший против излишней агрессивности и нетерпимости в среде вольнодумцев. Вот слова Люса, которые вполне мог сказать Гюйо: «Чтобы создать что-нибудь хорошее, достаточно отдавать всю свою жизнь на службу людям. Если ты посеял всё то хорошее, на что был способен, ты можешь спокойно уйти, уступить место другим»[14]. Умер Люс также, как Гюйо, стоически, принимая смерть как неизбежность.

Мы видим, что писатели, создавая образы неверующих, иной раз использовали идеи, жизненные обстоятельства и черты характера реальных людей, философов и естествоиспытателей[15]. Что же касается самих философов, затрагивавших в той или иной мере проблемы религии и неверия, то в их распоряжении в XIX в. оказались исключительно ценные сведения о состоянии духовности, о разнообразнейших типах неверующих, их переживаниях, колебаниях, об их взаимоотношениях с себе подобными, с верующими, с церковью и т. д. Жизненные впечатления поэтов и писателей отложились и в творчестве Гюйо.

Очень часто враги религии совершали ошибку,

презирая своих противников: это худшая из ошибок.

Ж. М. Гюйо

Конечно, трудно предполагать, что Гюйо был знаком со всеми вольнодумными художественными произведениями, описанными выше. Но эта литература создавала особую духовную атмосферу, в которой сознание молодежи пропитывалось идеями свободомыслия. Гюйо не прошёл мимо художественной культуры своей эпохи. Он был хорошо знаком с сочинениями крупнейших «социальных» писателей Франции – О. де Бальзака, Г. Флобера, Э. Золя, почитал Виктора Гюго, отличавшегося широтой взгляда, терпимостью, подлинно человечным отношением как к неверующим, так и верующим. В «Искусстве с социологической точки зрения» писателю посвящён целый раздел. Философу были близки строки из стихотворения писателя: «Человек есть точка, летающая на двух великих крыльях, одна из них – мысль, другая – любовь». Он ценил Гюго за то, что у него «было бесконечное сострадание к народу», что в основе его морали – морали социальной (не религиозной!) – лежало «тождество братства и справедливости… Братство есть великая справедливость»[16]. Подобные высокие произведения искусства вызывают «самые благородные и социальные чувства», – эту мысль Гюйо подкрепляет высказыванием Флобера: «Эстетика есть не что иное как высшая справедливость»[17]. В то же время Гюйо резко отзывается о творениях декадентов, по его словам, бесплодных, бессильных, нелепых, непригодных к социальной жизни. Декадент считает себя утончённым, предпочитая свету и краскам расцветающей жизни «фосфоресценцию гниения», но это всё равно, что запах трупа предпочитать запаху живого тела. Речь здесь идёт о «богоборце» Ш. Бодлере, в сочинениях которого «под видом богатства скрывается бедность не только идей, но и чувства, и жизни»; в них преобладают инстинкты, и эта поэзия возвращается окольным путём к поэзии ощущений у диких племён, утрачивая искренность последней[18]. У Гюйо нет и намёка на то, чтобы возводить в достоинство неверие декадентствующих поэтов. Он заметил, что в его время неверие стало банальностью, поскольку толпа всегда рабски подражает аристократии, а такой аристократией в его время стали учёные и художники. «Аффектация известной степени неверия, часто очень бесполезная, – пишет он, – составляет в настоящее время повсюду признак превосходства, к которому стремятся, как некогда стремились по этой же причине к аффектации религиозной веры»[19].

Гюйо резко выступил против «антирелигиозного фанатизма, который представляет точно такую же опасность, как и фанатизм религиозный»[20]. Этот «фанатизм», а, вернее, нигилизм, он увидел в сочинениях писателя и поэта Жана Ришпена (1849 – 1926), который, по словам Гюйо, «написал целый том анафем и полагал, что изложил в стихах материализм». Он приводит фрагмент предисловия Ришпена к «тому анафем» под названием «Blasphèmes» («Богохульства», 1884), который рекомендовал как «Библию атеизма»: «Всюду, где скрывалась идея божества, я проникал, чтобы убить её. Я преследовал чудовище, не поддаваясь ни страху, ни нежностям… В общем, я зашёл дальше, чем кто-либо и когда бы то ни было, в искреннем выражении материалистической гипотезы»[21]. Гюйо иронически замечает, что Ришпен разыгрывает из себя храбреца, размахивая своим стихом, как дубиной. Представленное Ришпеном как материализм и атеизм «смешно с точки зрения науки и отвратительно с точки зрения моральной и социальной». «Ришпен избрал своей специальностью в поэзии богохульство. Пускай он не верит в то, что существует Бог, но он показывает ему кулак, вызывает его на страшный бой и зовёт нас посмотреть на свою победу над этим вечно отсутствующим противником»[22]. Поневоле вспоминается Лотреамон, когда читаешь у Ришпена такое: «Слушай, о Христос Евангелий, хула, которая исходит из моих смертных уст, чтобы пережить меня навеки неразрушимой, достаточна, чтобы убедить меня в твоём распятии… Ибо я выковал гвозди, …я поставил крест, на котором будет висеть твой труп…» и т. д.

Опасность такого рода антирелигиозного фанатизма Гюйо усматривал в том, что он, оказывая давление на религиозные верования, содействует возрастанию их сопротивления. Заметим, что отношение нашего философа к вольнодумной традиции культуры не было однозначным. Он высоко ценил свободомыслие античности, особенно Эпикура, нерелигиозной морали которого посвятил специальное исследование[23]; использовал звучные выражения М. Монтеня; открыто опирался на ряд идей Л. Фейербаха; однако, с некоторым пренебрежением относился к наследию французских просветителей-атеистов. Так, он поставил чуть ли не в один ряд с Ришпеном П. Гольбаха: воззвание, которым заканчивается «Система природы», пишет он, устарело и вызывает улыбку, хотя оно и менее ложно, чем богохульства Ришпена. Обширная цитата из сочинения Гольбаха, содержащая слова «удалите навсегда эти отвратительные призраки и эти обольстительные химеры, которые ведут нас только к заблуждениям…»[24], казалось бы, должна подтвердить несостоятельность атеизма французских просветителей. Но Гюйо видит в них скорее разоблачителей, разрушителей религии, нежели исследователей. Во «Введении» к «Иррелигиозности будущего» он пишет: «Восемнадцатый век ненавидел религию и жаждал её разрушения, девятнадцатый изучает её и не хочет исчезновения столь прекрасного объекта изучения»[25].

Себе он не без оснований отводит роль объективного, беспристрастного исследователя: «мы не стремились скрывать ни хороших, ни дурных сторон религии. Даже больше – мы с удовольствием старались оттенить первые»[26]. Действительно, мы найдём у Гюйо вполне доброжелательные характеристики религии. Он признаёт в некотором смысле её полезность в прошлом человечества. В том же «Введении» он рассуждает о трудном пути к истине через заблуждения, – они должны быть исчерпаны до конца. «Религии оказали человеческому разуму ту безграничную услугу, что исчерпали все искания рядом с наукой, метафизикой и моралью»; все фантастические и апокалипсические идеи религии были полезны как странные недоконченные наброски в мастерских художников и механиков, «эти блуждания мысли», «игра воображения», «ошибка, даже абсурд», по его мнению, играли большую роль в человеческой жизни как своеобразный способ исследования, некий подготовительный труд. А «социальная жизнь всегда покоилась на широкой базе заблуждений»[27]. И хотя, как видим, в принципе высказывания Гюйо о религии как блужданиях мысли, игре воображения вроде бы недалеко отстоят от представлений Гольбаха, однако, тенденция к бесшабашному поруганию религии, наметившаяся в культурной среде Франции, вызывает у Гюйо как серьёзного учёного стремление осудить её, и он сознательно выискивает разные аргументы для обоснования гуманного, терпимого отношения к религии: «Когда вы негодуете по поводу какого-нибудь старого абсурдного предрассудка, вспомните, что он – спутник человечества, шедший с ним, может быть, в течение двух тысяч лет, что он помогал людям на плохих дорогах, что он принёс много радостей, что он жил, так сказать, человеческой жизнью: ведь во всякой человеческой мысли есть для нас что-то родственное»[28]. И даже если один строит, а другой разрушает, то и в этом люди могут найти общее. И Гюйо приводит парадоксальный пример такого рода единения людей: говорят, Ян Гус на костре испытал радость, увидев крестьянина, принесшего из своей хижины пук соломы к костру. «Мученик узнал в этом человеке брата по искренности», по бескорыстной убежденности. Мы, – говорит Гюйо, – которые живём уже не во времена Гуса, Бруно, Сервета, тем более, должны терпимо и сочувственно относиться даже к тому, что считаем заблуждением, лишь бы оно было искренним[29].

И вместе с тем, Гюйо полагает, что нужно сознательно стремиться к уменьшению заблуждений, чтобы содействовать прогрессу человечества. Как это сделать? Гюйо переходит в сферу практической деятельности, и мы понимаем, что его философское творчество не оторвано от реальной жизни, но крепко с ней спаяно. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть практический аспект учения Гюйо. Это поможет разобраться в его мировоззренческих и религиоведческих идеях, смысл и значение которых более чётко высвечиваются на фоне его мыслей о путях преобразования жизни.

Речь идёт о проблемах воспитания и образования, решаемых им в двух последних крупных работах «Воспитание и наследственность. Социологическое исследование» и «Иррелигиозность будущего». Исчерпать всё богатство содержания разделов, посвященных этим проблемам, в рамках данной статьи невозможно, поэтому мы лишь в общих чертах останавливаемся на теме «воспитание и религия».

Только просвещение может снабдить умы

критерием истины и научить пользоваться им.

Ж. М. Гюйо

Сочинения Гюйо свидетельствуют о том, что он обладал даром и воспитателя, и исследователя педагогических проблем. Это и неудивительно, имея в виду его собственное воспитание в окружении незаурядных личностей: матери – автора педагогических сочинений, и отчима – талантливого философа, доброго человека. За несколько лет до смерти Гюйо сам стал отцом, и наблюдения за поведением маленького сына легко встроились в его общую систему гуманистического нерелигиозного воспитания и образования. Он писал учебники по вопросам морали для детей и к ним методические пособия для учителей[30]. Теоретические проблемы воспитания и образования были специально исследованы мыслителем в работах последних лет («Воспитание и наследственность. Социологическое исследование» (1887), «Иррелигиозность будущего» (1888); затрагивались они и в ряде других работ).

Гюйо рассматривал различные аспекты гражданского, эстетического, интеллектуального, физического воспитания и образования. В любом случае воспитание, по мысли Гюйо, должно быть нравственным[31]. Он исходил из того, что человек не может жить только собою и для себя. Самым главным двигателем всякого воспитания Гюйо считал любовь[32]; дух любви к людям пронизывает все его сочинения, в которых есть место нравственной проблематике, даже если сам термин «любовь» не упоминается. Естественно, понятие любви в данном случае у Гюйо не соотносится с идеей Бога, так же, как и его понятие веры. Религия, по Гюйо, с детства внушала мысль о том, что «человеческая воля бессильна при отсутствии благодати» из-за первородного греха. Но «человек не может быть по своей природе дурным, потому что он – существо общественное». И для того, чтобы воспитать нравственного человека, нужно убедить ребёнка в том, «что он способен к добру и неспособен ко злу», что он нравственно свободен, и на этой основе «развить в ребёнке чувство доверия к себе, веры в свои силы… в свою способность обходиться безо всякой внешней помощи»[33]. При этом Гюйо, не приемлющий никакого насильственного разрушения («мы не за разрушение»), допускает возможность использования религии в воспитании: «…мы не видим причин изгонять религии из современного воспитания, так как они, при настоящем состоянии человеческого ума, имеют своё морализирующее значение», поскольку мешают обществу развалиться[34].

Но что касается воспитания и образования в государственной школе, то оно, по мнению Гюйо, должно носить светский характер: «Общественные школы во Франции не должны быть конфессиональными». «Полное беспристрастие и безусловную объективность» преподавания обязано поддерживать государство, миссия которого заключается в том, чтобы будущим поколениям передать наследие прошлого, «сокровищницу литературных, научных и художественных богатств». При этом Гюйо подчёркивает, что «государство никому не должно уступать прерогативы общественного воспитания»[35], подразумевая недопущение церкви в сферу общественного воспитания. Он был убеждён в том, что результатом клерикального воспитания является «ослабление мысли, притупление чувства внутренней свободы, духовной рутины, слепой традиции, пассивного повиновения…»[36]. А между тем во времена Гюйо во Франции было издано уже немало светских по направленности детских книг – «истинных шедевров», как пишет он, и они проповедуют «самые возвышенные моральные и научные идеи, нисколько их не искажая», и эти книги, по его мнению, превосходят собой религиозные[37].

Однако Гюйо учитывает силу влияния церкви и духовенства на общество. И здесь мы сталкиваемся с любопытными соображениями, связанными с тем, что «религиозное воспитание в социальном равновесии ещё играет какую-то роль». Нельзя стремиться уничтожить те силы, которые мешают прогрессивному движению, пишет Гюйо, их нужно уметь подчинить себе. Но каким образом? «Нужно не уничтожать духовенство, а преобразовать его дух, дать ему другие теоретические или практические занятия, кроме механических занятий с молитвенником». Нужно потребовать от священников дипломов типа учительских, которые свидетельствовали бы об их научных, исторических и историко-религиозных познаниях. Иными словами, речь идёт о своеобразном воспитании духовенства в светском духе. Гюйо надеется на то, что постепенно интеллектуальный горизонт священника будет расширяться, и он поймёт свою собственную бесполезность в качестве служителя церкви[38].

Но вернёмся к проблемам светского образования. Итак, государство обязано сохранять нейтралитет по отношению ко всем религиям. Оно должно воздерживаться от противодействия или содействия той или иной религии. Это Гюйо называет нейтральностью пассивной. Активная же нейтральность государства заключается в решении научных и философских задач независимо от любой религиозной проблематики. И тут встаёт вопрос о том, как «воспитать воспитателя», школьного учителя. Прежде всего, необходимо дать ему широкое теоретическое образование «с небольшой дозой философии», дать знания в области космологии, психологии, истории религий. Последнее представляется особенно важным: знание истории религий «сделало бы его (учителя) более терпимым ко всем религиозным верованиям». Метод сообщения детям истории религий, предложенный мыслителем более ста тридцати лет назад, мог бы в принципе быть принятым и в условиях современной России. Преподавание истории религий в школе должно избегать каких бы то ни было изобличений во лжи, «только просвещение может снабдить умы критерием истины и научить пользоваться им». Гюйо предлагает дать «очень простые сведения» о моральных идеях конфуцианства, индоевропейских религий, о древнеегипетской религии, о греческих мифах, о той моральной и религиозной атмосфере, в которой возникло христианство; знакомить с именами Конфуция, Зороастра, Будды, Сократа, Аристотеля; дать представление о состоянии мысли до христианства; «показать, что дерево христианства создано так же, как и другие деревья в лесу, что оно моложе этих последних и что его ветви поднимаются не выше их ветвей»[39].

Настоящим местом для преподавания истории религии Гюйо считал высшую школу. Он знал об успехах в этом деле, достигнутых европейскими деятелями культуры. В 1877 г., пишет он, богословский факультет в трёх университетах Голландии «был объявлен светским факультетом, совершенно отделённым от церкви и обращенным в чисто научную школу философии и религиозной истории»; в его программе в ряду исторических дисциплин, связанных с религией, были также философия религии и мораль. Гюйо сообщает о том, «с каким блеском Макс Мюллер ввёл науку о религии в Оксфордский университет», о кафедрах истории религий в университетах Швейцарии и в Германии[40]. Придавая большое значение философскому образованию («одно только философское образование развивает способность самостоятельного мышления»[41]), Гюйо рассчитывал на то, что когда-нибудь полное преподавание философии должно будет включать в себя философию религий: в один или два года преподаватель даст слушателям университетов общую картину развития религиозных идей в обществе[42].

В работах Гюйо педагог найдёт немало интересных соображений. Так, говоря об историческом образовании, мыслитель видит в нём великий источник нравственного влияния. На нескольких страницах он воспроизводит суждения Л. Толстого о воспитании и образовании детей[43]. Среди них – мнение Толстого о методах ознакомления детей с историей: детям надо давать интересное для них, например, жизнеописания выдающихся личностей. Этот момент служит Гюйо поводом для подчёркивания того, что история не ограничивается великими личностями, но является жизнеописанием народа, всех народов, и должна выражать идеи, чувства и усилия всего человечества[44].

Гюйо подчёркивает отличие учителя от священника: «учитель готовит для жизни, а не для смерти, в этом его преимущество перед священником

Гюйо был убеждён в практической значимости светского образования: учитель «наделяет запасом знаний, которые человек пронесёт через всю жизнь и который будет в ней его силой». Обратим внимание на то, что Гюйо подчёркивает отличие учителя от священника: «учитель готовит для жизни, а не для смерти, в этом его преимущество перед священником»[45]. Между тем неверующий воспитатель, даже говоря ребёнку о смерти, утверждает его в жизни: «Свободомыслящий, склоняющийся к натуралистическим доктринам, скажет ребёнку, что смерть для нас – рассеяние существа, возврат к тайной жизни природы, новое начало вечной эволюции; добро, сделанное нами, останется; что бессмертие есть плодовитость жизни»[46]. В последнем фрагменте содержатся ключевые понятия учения Гюйо: жизнь, плодовитость жизни, природа, вечная эволюция, добро, свободомыслие, натуралистическая доктрина. Правда, к этому перечню можно добавить ещё немало других важных для него терминов: человек, иррелигиозность, религия, нравственность, искусство, наука, гармония, солидарность…

Жизнь – стремленье вперёд!

Ж. М. Гюйо

Мир – это вечная великая поэма.

Ж. М. Гюйо

К какому же философскому направлению в целом можно отнести творчество Гюйо? В философских справочниках его называют по-разному: экстатический виталист, позитивист, спиритуалист.

Какова мировоззренческая основа всех его необычайных изысканий? Понятно, что он не мистик, не теист, не вульгарный материалист. И не позитивист. Он высоко ценил философию, которая, по его мнению, должна объединять в себе потребности не только мысли, но и чувства. Философия должна использовать поэзию и давать ответы не категорические, но вероятностные. А. Швейцер в начале 30-х гг. писал: «Фулье и Гюйо были величайшими из всех мыслителей, разрабатывавших вопросы мировоззрения»[47]. Возможно, в этой характеристике есть некоторое преувеличение, но Гюйо и в самом деле в последней части «Иррелигиозности будущего» подробно рассмотрел «главные метафизические гипотезы, которые заменят собой догмы», иными словами, выделил типы мировоззрений, которые определились к этому времени, и высказал предположения о возможности их трансформаций по мере прогресса человеческого разума. В суждениях Гюйо не всегда обнаруживается строгая последовательность, определённость формулировок, тем не менее, суть самой его позиции видится отчётливо: выявить достоинства монистического натурализма по сравнению с другими формами мировоззрения.

Довольно подробно, с многочисленными отступлениями, Гюйо рассматривает теизм, раскрывая противоречия идей «падения», провидения, чуда, всемогущества Бога, и видит перспективу сохранения теизма только в том случае, если он будет опираться «на неопределенный принцип, аналогичный идее духа, не отделённого от идеи мира», становиться кантовской «религией в пределах разума», т. е., нравственной философией[48]. Гюйо полагает, что трансцендентный теизм превратится в имманентный, т. е. в пантеизм. Анализу пантеизма Гюйо уделяет немалое внимание, разделяя его на оптимистический (Спиноза с его уверенностью в способности разума постичь необходимость и тем самым обрести свободу) и пессимистический (здесь в качестве пантеистов выступают главным образом А. Шопенгауэр и Э. Гартман с их иррационализмом, гипертрофированием страданий, «чувством мировой скорби»). В целом пантеизм представляется философу расплывчатой доктриной, доступной самым разным истолкованиям. Ближе всего ему натурализм, «убеждение, что всё бытие исчерпывается природой вместе с существами, её составляющими»[49]. Он выделяет три формы натурализма: идеалистический, материалистический и монистический. К первой относятся такие разные мыслители, как Шеллинг, Шопенгауэр (выше признанный пантеистом), Вундт, Ренувье, Фулье. По мнению Гюйо, их объединяет признание воли как первоначальной силы, основы человека и вселенной.

Но нас больше интересует отношение Гюйо к двум другим формам натурализма. Материалистический монизм (он же «чистый материализм») характеризуется им как система, наиболее далёкая от религии и метафизических учений. Казалось бы, это мировоззрение должно быть признано или, по крайней мере, родственным его собственным взглядам. Однако Гюйо довольно абстрактно судит о материализме, его сущности, и не учитывает множество его разновидностей. Он сводит его к «механическому монизму». Материализм понимается им крайне узко, односторонне, как признание материи в качестве некоей примитивной силы, эволюцией которой является весь мир. В основу же материи, как полагает Гюйо, современные материалисты кладут водород в качестве первоначального элемента, образующего единство мира. Эти устаревшие представления Гюйо тем не менее дополняет советами «расширить материализм», ссылаясь на мнение Дидро и Спенсера, который в некоторых вопросах имел на него большое влияние. Он рекомендует «приписать жизнь универсальному элементу, а не делать из него то, что называется грубой материей». Кроме того, он считает возможным ввести в основы жизни и зачаток «психического». В конце концов, по Гюйо, в свете бесконечности, перед этой «последней тайной» «материализм, подобно всем другим системам, покидает нас»[50].

Но сам Гюйо не покидает материализма. Под многими его суждениями мог бы подписаться последовательный материалист и атеист. Так, Гюйо отвергает богословский тезис о развитии Вселенной по единому плану: «В мире нет ничего предначертанного, предустановленного, в природе нет предначертанной согласованности вещей, иначе мы должны были бы признать, что миру действительному, миру явлений и вещей предшествует мир идей»[51].

Рассмотрение «метафизических гипотез» завершается характеристикой «монистического натурализма». Он и есть мировоззренческая самооценка Жана Мари Гюйо. Этот «истинный монизм» «не носит ни трансцендентного, ни мистического характера, он имманентен и натуралистичен». Будучи верным принципу свободомыслия, Гюйо даёт понять, что не навязывает свою концепцию монизма, это, пишет он, гипотеза, основанная на современных научных данных. Суть её следующая: «Мир представляет единое развитие единого начала, нет двух разных форм бытия, ни двух эволюций, имеется лишь единая эволюция, история которой есть история самой вселенной»[52]. В едином начале объединяются в синтезе материя и разум, и этот синтез есть не что иное, как жизнь. Разум понимается здесь вовсе не в деистическом духе, Гюйо признаётся, что «наверно, больше всего приблизило бы нас к центральному пункту» понятие «ощущение», но уж точно можно сказать, что «жизнь в самом процессе своей эволюции стремится породить сознание».

Гюйо много рассуждает о жизни, превращая это понятие в философскую категорию. В основе его интереса к феномену жизни, возможно, лежало восхищение, если не сказать упоение, природой во всех её проявлениях – от движения волн океана, сияния солнечных лучей, возносящихся над равнинами гор, до человечества, ставящего перед собой благородную цель единения. В стихотворении «Единение», посвященном Альфреду Фулье, поэт пишет о том, как природа своими метаморфозами воздействует на чувства людей. Путники поднимаются в гору по крутой тропе, «как жизнь, суровой», усталые, «в унынии глубоком»; дул северный ветер, «ещё дрожали в воздухе остатки бури». И вдруг «путь безлюдный и кремнистый» осветил «золотистый лучик» солнца. Человеческая душа откликается на изменения в природе:

В какой короткий миг мы чувствуем душой,

Что изменяется природы тайный строй?

Все точно ожило, запело, улыбнулось,

И сердце радостью ответной встрепенулось.

……………………………………………………

Мы все — ее одной, Всесильной, достоянье![53]

Подобного рода мироощущение могло быть для Гюйо толчком к формированию философской концепции жизни; в то же время признание им понятия жизни как важнейшего в философии было закономерно обусловлено теми изменениями, которые претерпевала европейская философия во второй половине XIX в. В ней со времён С. Кьеркегора обнаруживалась оппозиция рационализму. Нужно учесть и то, что рационализм заявил о себе как монополист в области духа, а Гегель своей всеобъемлющей системой панлогизма как бы дал понять, что ею завершается время строгих философских систем. Конечно, рационализм не исчез, сохранившись в творчестве неокантианцев и неогегельянцев. Но многие мыслители стремились, действительно, вдохнуть жизнь в философию, чтобы она, как говорил Гюйо, отвечала потребности не только мыслить, но и ощущать и переживать. Однако для этого философия должна чувствовать себя более свободной от строгой системности, доказательности; она должна пользоваться художественными методами изложения, в общем, как говорил Ницше, быть «весёлой наукой», а не «скучной» философией предыдущего периода. Не случайно В. Дильтей, представитель философии жизни, писал, что «историческое самосознание… вскрывает зависимость от религии и поэзии путей метафизического творчества» и завершил «Типы мировоззрений» строками стихотворения Ф. Шиллера «Идеалы и призыв»[54]. Природа и её силы одушевляются в стихах Гюйо: «О ты, природа-мать! / Своею грудью вечной / неистощимая кормилица людей…»; «Океан, Океан! Беспредельно бурлив, / ты – всемирной борьбы для меня воплощенье»; «Здравствуй, светлое море! / Я снова с тобой…». Лунный свет, упав поэту на руку, прошептал: «Я мил тебе, поэт; / не взглядом лишь, – душой / ты ловишь мой привет». Понятно, что олицетворение сил природы всегда было художественным приёмом в поэзии. У Гюйо он вполне гармонично сочетается с его мироощущением, исключающим восприятие «неба» как сверхъестественной силы, господствующей над миром. Это мироощущение гилозоиста, чуть ли не пантеиста. Так, он повествует о том, как, будучи в горах, лежал на траве, и на его неподвижную ногу взобралась и безмятежно улеглась ящерица, чтобы погреться на солнце. Она не догадывалась, что под ней бесшумно «циркулировала могучая жизнь». И Гюйо подумал: не был ли он сам похож на эту ящерицу? «Не окружала ли и меня безмолвная жизнь, о которой я не знал? Не трепетала ли она под моими ногами? Не беспокоила ли и она смутно великое целое?»[55]. И, наверное, не один человек испытывал сходные с Гюйо чувства, когда тот задавался вопросом: может быть, в величественных горах, неподвижных деревьях, в вечно волнующемся море существует какая-то могучая скрытая жизнь? Может быть, природа думает о чём-то, нам неизвестном?

Но ещё до Дильтея Гюйо скажет: «Поэзия и философия сольются на высшей ступени своего проявления; метафизика есть своего рода поэзия ума, как поэзия есть своего рода метафизика сердца». Гюйо считал, что «поэзия часто более проникновенна, чем философия»[56]. Синтез философского и художественного творчества, столь ярко и необычно осуществлённый Гюйо, конечно, требовал всеобъемлющего понятия, допускающего многочисленные интерпретации, разнообразные способы познания мира, не только рациональные, но и иррациональные. Понятие жизни вполне отвечало этим требованиям, хотя сам Гюйо иррационалистом не был. Однако его воззрения, в частности, идея жизни как основополагающая категория, оказало влияние на учения представителей философии жизни.

Итак, жизнь – одно из центральных понятий философии Гюйо, и оно необычайно богато смыслами: это фундаментальная основа бытия, источник эволюции природы и человечества, плодородие, рождающее разнообразные формы духовной деятельности человечества, основа органического и неорганического мира, творческое могущество, внутренняя сила, которая живёт в человеке и побуждает его к активной деятельности, единство индивида и общества и т. д. Жизнь проявляется в морали, религии, искусстве, воспитании, словом, везде. Такая трактовка жизни не была для Гюйо абстрактным умозрением. Он был немало осведомлен в достижениях науки своего времени, – в астрономии, космологии, физике, биологии (в частности, дарвинизме), психологии, не говоря уже о гуманитарных науках. С научными данными вполне согласовывалась принятая им материалистическая идея бесконечности мира и вечности времени и возможности разумной жизни на других планетах. Он считал, что мы не единственные существа во Вселенной и что «наука с каждым днём всё расширяет область жизни, нет больше прочной демаркационной черты между органическим и неорганическим миром»[57]. Неудивительно, что Гюйо тесно увязывает жизнь с понятием эволюции, причём термины «жизнь» и «эволюция» иногда выступают как равнозначные. Жизнь эволюционирует по направлению к ощущению и мысли, она, следовательно, творит новое. Эволюция, говорит Гюйо, должна когда-нибудь произвести высшие виды существ по сравнению с человечеством, а, возможно, уже и породила то, что древние называли «богами». Жизнь разлита всюду, она расширяется, «стремится как можно шире разлиться через посредство действия, всё более неудержимого. Жизнь – это плодородие»[58], она проявляется в росте и размножении. Она имеет интенсивное и экстенсивное измерения.

Наиболее интенсивна жизнь в социуме, где она проявляется как солидарность. Жизнь «себе самой создаёт закон в страстном стремлении к беспрерывному развитию; свою способность к действию она обращает в долг действия»[59]. Создаётся впечатление, что Гюйо, хочет он того или нет, антропоморфизирует понятие жизни, природы как её проявления. Но Гюйо устраняет это подозрение, говоря: «Поступательное движение природы, так же как и человечества, совсем не регулируется идеей заранее созданной цели»[60]. Жизнь, будучи стихийной силой, обретает разум в человеке, поэтому «жить – значит становиться существом сознательным, нравственным, и, в конечном счёте, философски мыслящим»; «наиболее сознательная жизнь проявляется в интеллектуальном и нравственном творчестве»[61].

Гюйо не занимался специально, как Кант, Гегель и их последователи, проблемами гносеологии, но уже из двух выше приведённых фраз мы можем заключить, что мир, природа, жизнь познаются посредством разума. Другое дело, что, осознавая бесконечность мира и его проявлений, считая, что человек – не господин природы, а лишь одна из её драгоценных частиц, он не был уверен в постижении всех тайн природы. «Таинственность» природы будоражила его поэтическое воображение. Он вспоминал о том, как наблюдал за океаном: «Это был бесконечный, неисчерпаемый резервуар сил; я чувствовал бессилие человека перед этим наступающим океаном… Мне казалось, что я вижу в этой вздымающейся пучине вод образ всей природы, грозно наступающей на человечество…». Человечество храбро и отважно борется, желая овладеть силами природы, но оно не видит новых волн, вздымающихся на горизонте, которые могут поглотить его[62]. В стихотворении «Природа и мысль» Гюйо уподобляет человечество детям, избравшим «Океан в товарища забав». Они играют с Океаном, убегая от «шального прилива»; они думают, что победили его, – ведь он, «обдав детей волной, сбегает, белый след оставив за собой».

«А мы – не дети ли? За нами по пятам

Не гонится ль волна, – и не растёт ли там

За нею Океан, безбрежный и могучий?

Природа мрачная, окутанная в тучи,

Своими волнами захлестывает нас, –

А мы смеемся: рад наш близорукий глаз!

Нам не проникнуть в глубь природы непонятной.

Дрожа, по ней скользит, теряется наш взгляд.

Пред беспокойной тьмой, где роются, бурлят

И тонут вновь валы, где всё хаос и тайна.

Игрушка наша мысль! Рожденная случайно,

Она всплывёт, блеснёт минутной белизной,

И гибнет, сброшена разбившейся волной.

О пена лёгкая, сверкающая людям!

Чтоб ни было, тебя любить всегда мы будем.

И, Океан забыв, я первый побегу

Смотреть, как таешь ты, дрожа на берегу.[63]

Можно было бы, конечно, настроение, выраженное в этом стихотворении, оценить как агностицизм, но это скорее одно из поэтических переживаний природы, поскольку всё творчество Гюйо – свидетельство доверия к познавательной способности человека. «Отличительный признак разума, – писал Гюйо, – действительно человеческого, действительно высшего, – тот, что он интересуется всеми предметами во Вселенной, а, следовательно, и всем разнообразием этих предметов». Человек всегда стремится к познанию нового, а оно проявляется во всём, «будь это зелёный росток деревца, крыло встревоженной птицы, парящей в поднебесье, или переливающиеся цвета облаков»[64].

Осмысляя достижения предшествующей культуры человечества, опираясь на поистине неисчислимое богатство сочинений философов, писателей, естествоиспытателей, богословов разных эпох, на собственные наблюдения за природой и духовной жизнью общества, Гюйо пытался раскрыть перспективы развития человечества, его эволюцию от многовекового подчинения религиозным догмам к иррелигиозности, от разобщения людей – к их единению, солидарности.

Вера отвергает заранее все вопросы и проблемы,

а это означает остановку движения вперёд.

Ж. М. Гюйо

Догмат есть птицелов, охотящийся в лесу, который поймал воробья

и думает, что посадил в свою клетку всех птиц голубого неба.

Ж. М. Гюйо

Признавая религию одним из сложнейших феноменов духовной жизни человечества, Гюйо исследовал её с позиций свободомыслящего гуманиста. Его многочисленные союзники по проблемам религии – светские философы и религиоведы. Гюйо не ставил целью разоблачение религии или борьбу с церковью и духовенством, – в этом он следовал Л. Фейербаху, мнение которого, судя по неоднократным ссылкам на идеи философа, высоко ценил. Гюйо подчеркивал, что он не приемлет «теорию обмана» французских материалистов XVIII в., которые видели «в основателях религии простых мистификаторов». По этой теории, говорит Гюйо, великая человеческая драма оказывалась только комедией, «забывалось, что едва ли кто всю свою жизнь способен посвятить лжи»[65]. Свой подход к религии он считает научным: религия есть необходимое звенов цепи духовной эволюции, и она должна быть исследована научными методами.

В основе учения Гюйо о религии лежит, конечно же, его философия с её основным положением «всё есть жизнь, постоянно находящаяся в процессе эволюции». Идею эволюции мира он распространил как на собственно религию[66], так и на знания о ней. Эволюция религии, полагал Гюйо, ведёт к исчезновению «позитивных» религий, связанных с верой в сверхъестественное. Но для этого надо понять, почему она существовала и существует, какими чертами обладает и что она значила и значит для человечества. Если XVIII в. «разрушал» религию, то XIX в. её изучает, и в то же время не лишает себя возможности критиковать те или иные аспекты вероучений. Гюйо пишет: «Воссоздать историю позитивных религий – значит, заняться их критикой»[67]. Во «Введении» к «Иррелигиозности будущего» Гюйо формулирует основные положения своего учения, подробнейшим образом рассмотрев их затем в основной части работы. Прежде всего, религия подчиняется определённым закономерностям. Напрямую он не связывает возникновение и существование религии с конкретными историческими социально-экономическими процессами. По его мнению, религия, а вместе с нею мораль и искусство, появились в истории человечества потому, что сама жизнь выплеснула их в процессе своей эволюции. Эстетическое чувство, говорит Гюйо, это жизнь, осознавшая свою внутреннюю гармонию; моральное чувство – это жизнь более интенсивная и экстенсивная, осознающая свою практическую плодовитость, деятельность для других и общение с другими. Религиозное же чувство – это осознание социального характера жизни, но специфическое. Особенность религии заключается в том, что она в фантастической и символической форме толкует сущее по аналогии с человеческим обществом. Религию Гюйо определяет как «мифическое по форме универсально-социологическое толкование мира»[68], иными словами, это мистифицированное отражение отношений между людьми, лежащее в основе интерпретации мира. Таким образом, религия не столько антропоморфизм, сколько социоморфизм. По Гюйо, отношения людей между собой, дружеские или неприязненные, сначала были материалом для трактовки сил и явлений природы по аналогии с этими отношениями. Но затем они были расширены на всю Вселенную: «мирные или враждебные отношения, господствовавшие среди людей, семейств, племён и наций, были перенесены на отношения между высшими силами»[69]. Таким образом, люди и боги образуют одно великое общество.

Кто такой религиозный человек, согласно Гюйо? Это «существо социальное не только по его связи с живущими, но и всеми мыслимыми существами, которыми человек населяет мир»[70]. Рассуждая далее о будущем человечества, он скажет о солидарности, которая будет связывать все существа Вселенной, включая также существа воображаемые. В религии человек противопоставляет наличному обществу другое, выдуманное, сверхкосмическое, с которым общается посредством мыслей и действий.

Гюйо далее конкретизирует понятие религии, выделяя её элементы: мифологическое толкование явлений природы; система догм, то есть символических идей, фантастических верований, принятых в качестве безусловных истин; культ и система обрядов. Этим, по мнению Гюйо, религия отличается от философии[71]. «Необходимым элементом религии» он назовёт также «веру в могущественную силу, чудесным образом распределяющую благо и зло, веру в провидение»[72].

Гюйо не является холодным регистратором фактов. Его суждения о религии проникнуты искренним сочувствием к верующим, когда он размышляет о том, что же побуждает людей к вере.

Привлекая накопившийся к тому времени обильный религиоведческий материал[73], Гюйо прослеживает развитие религий от первобытных верований до её модернизированных форм. В трактовке Гюйо механизмов возникновения религиозных представлений мы найдём отголоски уже известных к тому времени мнений мыслителей XVIII – XIX вв. – Юма, французских материалистов, Фейербаха – о факторах, определяющих возникновение и существование религии. Однако даже известные вещи приобретают в его поэтическом изложении особую окраску, тем более что обрастают тончайшими наблюдениями, придавая более глубокое измерение уже знакомому. Какой-либо системы в изложении причин религии у Гюйо нет, его соображения по этому поводу, не всегда чётко сформулированные, разбросаны в разных местах его книг. Если оставить за скобками туманный тезис Гюйо о стремлении жизни расширить сферу человеческого общения, включив в неё существа надземного мира, созданные нашей мыслью, эти соображения сводятся в целом к признанию обусловленности религии неблагоприятными жизненными обстоятельствами и не всегда адекватным отражением мира в сознании людей. Первобытный человек подвержен галлюцинациям, рождаемым страхом; чувственные восприятия, получаемые от предметов, преобразуются в фантастические существа[74]. В основе религии лежат суждения по аналогии: человек наделяет животных, растения, минералы жизнью, подобной собственной. Психологически это происходит так: в человеческом разуме в процессе познания мира возникают ложные представления, которые сливаются с другими ошибками или неполными истинами, и затем подчиняют себе всё остальное. В религиозном чувстве отражены зависимости и потребность в освобождении, а также социальная потребность в привязанности, нежности, любви. Проскальзывает и мысль о низком уровне жизни и невежестве, которые обусловливают интенсивность проявления религиозного чувства[75]. Гюйо не является холодным регистратором фактов. Его суждения о религии проникнуты искренним сочувствием к верующим, когда он размышляет о том, что же побуждает людей к вере. Среди причин, заставляющих обращаться к Богу, «смерть любимых существ, несчастья всякого рода, неизлечимые болезни». Не случайно к набожности больше склонны старики, чем молодежь, из-за близости смерти, слабости тела и сознания, возрастающей потребности в поддержке. «Слабые, обездоленные, страдающие, все, кому несчастье не оставляет даже силы, необходимой для негодования, имеют одно убежище: сладкое и утешительное в любви к Богу. Всякий, кто не любит и нелюбим на земле достаточно сильно, всегда будет обращаться к Богу»[76].

У Гюйо есть и такое определение религии: «Религия есть главным образом размышление о смерти»[77]. Ещё в 1878 г. Гюйо написал небольшое стихотворение «Над первой могилой (Начало религии)», в котором обнаруживаются контуры будущего понимания религии: человек, впервые осознавший факт смерти ближнего, обращается к умершему, чувствуя его незримое присутствие, с просьбой спасти от голода, холода, нищеты. И к нему приходит ощущение связи с умершим: «Я чувствовал не раз: / ты надо мной скользил, / неслышной жизнью вея, / сквозь шум ночной / не раз мне голос твой звучал. / Но ты являлся мне, / манил – и исчезал».

Так, над могилою, рыданием звеня,

Молитва первая доверчиво всходила, –

Но не ответила безмолвная могила.[78]

В этом стихотворении есть ясные указания на некоторые причины возникновения религии: тяжёлые жизненные условия; галлюцинации как результат неадекватной работы органов чувств, чувство жертвенности – дары, принесенные умершему (мясо, хлеб, плоды), элементы простейшего культа в форме молитвы на коленях.

Л. Фейрбах писал, что человек переносит на представление о Боге свои положительные качества. И Гюйо пишет, что «человек, порой чувствовавший в себе безграничное могущество, перенёс его на богов. И, естественно, будет считать их способными создать нечто новое. Идя от одной индукции к другой, человек предполагает, что мир в целом – творение божества»[79]. Гюйо замечает самые разнообразные признаки эволюции религии. В идее творца проявляется антропоморфизм: божество последовательно наделяется атрибутами силы, позже – разума, знания, предвидения, ещё позже – нравственности, т. е. качествами человека. Понятие Бога эволюционирует: Бог всё больше становится сознанием самого человека, возвысившимся до бесконечности, ставшего адекватным Вселенной. Эволюционирует и культ: от внешнего культа с его громоздкими неизменными обрядами – к культу внутреннему, внутренней молитве. Это, говорит Гюйо, есть последний остаток обряда.

Между тем в традиционных религиях Гюйо не устраивает то, что они продолжают сохранять черты религий древних, тем самым препятствуя прогрессу. Одна из особенностей религии – это «слепая вера в слово, в знак», «в свидетельство и авторитет», «в священный текст и даже в каждую букву этого текста». Ведь, согласно Тридентскому и Ватиканскому соборам, «никто не имеет права при истолковании Св. Писания уклоняться от толкования, данного Церковью». И Гюйо делает вывод: «Вера становится таким образом отречением мысли от её свободы. Она налагает на себя правило не только логическое, но и моральное, возносить догму над собой как неизменный принцип»[80]. Гюйо сравнивает догму с якорем, останавливающим корабль на его пути, прикрепляющим его к мели, в то время как безграничный и вольный океан (т. е., природа) зовёт и манит к себе человека, – «догма держит вас в своих руках, владеет и повелевает вами вопреки вашему желанию; она укрепляется в вашем сердце и делает неподвижной вашу мысль»[81]. Догматическая вера «всегда стремится остановить мысль в её поступательном развитии»[82].

Для Гюйо следование догме – не только род некоего гносеологического изъяна, но и проявление нравственного несовершенства: догматическая вера ведёт к нетерпимости, – это ещё одна особенность религии. Нетерпимость – и теоретическая, и практическая – проистекает из веры в абсолютное, в том числе в абсолютность теологической санкции, которая оправдывает эту нетерпимость. Мыслитель раскрывает антигуманную сущность нетерпимости, полемизируя с апологетом догмы и нетерпимости профессором Сорбонны, утверждавшим, что принуждение могло способствовать просветлению, и что если церковь и проливала кровь для своего торжества, то это была её собственная кровь. Ответ Гюйо профессору напоминает страстные обличения католической церкви французскими вольнодумцами конца XVII – XVIII вв.[83]Значит, церковь никогда не проливала чужой крови? – спрашивает Гюйо и продолжает: «Если сосчитать все убийства, совершённые нетерпимостью во имя абсолютных догм во всех странах мира, если измерить количество пролитой крови, если сложить в кучу все трупы, то не поднимется ли эта куча выше соборных шпицев и куполов церквей, под которые люди всё ещё идут призывать и благословлять с неизменным рвением “благого Бога”»? Гюйо высказывает интересную мысль, что наиболее нетерпимыми бывают молодые религии. Если же религия начинает проявлять терпимость, то это «указывает уже на слабость веры; религия, понимающая другую, есть религия умирающая»[84].

Интеллектуальную ограниченность позитивных религий Гюйо усматривал в том, что они «всегда боялись открыть по всем направлениям бесконечную перспективу для человеческой мысли». В этих религиях нет «осознания нашего невежества перед лицом непознаваемого», и они, стремясь остановить полёт духа, отрицают способность человеческой мысли к безграничному прогрессу[85]. Иными словами, религии культивируют робость мысли, и не они являются стимулом интеллектуального развития народов. Гюйо даёт достаточно резкую характеристику религиозной веры в её отношении к познанию мира. Вера, пишет он, заранее отвергает все вопросы, и с этой точки зрения становится леностью ума. «Вера представляет собой род умственного самоубийства»[86]. Путь религии лежит вне научного познания мира. Но религия несёт в себе и моральный изъян: устрашая людей, она отрицательно влияет на их психику. «Все религии единогласно утверждают, что за нарушение их предписаний виновные подвергаются вечным мукам; перед теми страданиями, которыми угрожают религии, бледнеют даже все ужасы, какие может придумать самый злейший человек для своего врага»[87].

Он раскрывает ещё немало особенностей религии, которые обусловливают её неблагоприятную роль в жизни людей, – как в индивидуальном, так и социальном плане. Так, ссылаясь на Канта, заметившего, что страх – это патологическое чувство, Гюйо пишет о том, что любовь к Богу смешана с искажающим её чувством страха, который парализует само чувство любви, а «концепция общества, основанная на любви к Богу, содержит в зародыше теократическое управление со всеми его злоупотреблениями»[88]. Чувство воображаемой зависимости от сверхъестественных сил не способствовало овладению силами природы, но, напротив, увеличивало действительную зависимость человека от природы.

В «Иррелигиозности будущего» есть одно место, которое в образной форме раскрывает восприятие религии Гюйо: «…Религия с её мифами заключает в себе слишком большую долю иллюзий и химер, чтобы можно было ею жить: это как бы разноцветное и блестящее облако, которое окутывает вершину горы над нашими головами. Если мы поднимемся на неё и будем смотреть оттуда, то увидим, что это самое обыкновенное облако, тёмное и пустое внутри; тяжеловесное и холодное, оно только снизу было раззолочено лучами оптической иллюзии»[89].

Но вот интересный вопрос, занимавший Гюйо: насколько священные книги, в частности, Библия, могут быть полезны для нравственного и эстетического совершенствования человека? Ответы выявляют в нём не только учёного, превосходно разбирающегося в содержании священных книг, но и поэта, восторженно воспринимающего художественные шедевры древних, независимо от того, выступают они в религиозной или же светской форме. Философ даёт нам пример объективного светского осмысления священных книг: Библия неоднородна по своему содержанию, по интеллектуальному, моральному и эстетическому уровню. Затрагивая вопросы, связанные с оценкой тех или иных её аспектов, Гюйо всегда руководствовался гуманистическими соображениями. Современник Гюйо, некий М. Арнольд, доказывал, что Библия с её сценами убийств, изнасилований женщин и возмездий божества является пищей для ума. «Мы ответим ему, – иронически возразил Гюйо, – что эта пища очень опасна и что лучше иногда немного попоститься, чем отравлять себя»[90].

И в то же время Гюйо тонко улавливает художественные достоинства восточной, как он говорит, литературы, родившейся в Иудее. Сравнивая эту литературу с греко-римской, он признает её некоторые преимущества: она гораздо более колоритна и проста, это образец «реалистического лиризма». Гюйо высоко оценивает поэзию псалмов, её влияние на творцов культуры последующего времени – Корнеля и Расина, Данте и Мильтона, Боссюэ и Паскаля, Ламенне и Флобера, Ламартина, Гюго. Романтическая литература, пишет Гюйо, вдохновлялась Библией. Особенность восточной литературы в том, что она направлена «на внутреннюю эмоцию и стремится её возбудить в нас»[91].

Оригинальность христианской литературы Гюйо усматривал и в том, «что в ней впервые звучит тот истинный и тёплый язык любви, только отдалённо угаданный кое-где гениями языческой литературы, людьми вроде Сафо и Лукреция»[92]. Искренним чувством восхищения проникнуто отношение Гюйо к Евангелию как художественному тексту. Евангелие, пишет он, является превосходной поэмой, в ней есть то, чего не было в Ветхом Завете, – «чувство необычайной нежности и новые приёмы стиля – умилительность, которая действует сильнее лиризма пророков, это свод народной морали, одновременно глубокой и наивной»[93]. Ему казался привлекательным образ Христа: легенда о Христе, – писал Гюйо, – «приводила в движение все пружины человеческого воображения, все фибры человеческого существования. Легенда эта – чудо искусства». Гюйо видел, что в Библии содержатся не только религиозные идеи и сюжеты, но и многое из реальной жизни древних народов. И он задавался вопросом: какая же доктрина была истинной для еврейского народа? Акт пламенной веры Моисея, Илии и Исайи, или, может быть, «Песнь песней» со сверкающей в ней вспышкой чувственных инстинктов, а также «сомнение Экклезиаста, уже предизображённое в книге Иова»?[94] Вопрос этот, судя по всему, был риторическим. Его смысл: обратить внимание на нерелигиозную основу некоторых книг и сюжетов Библии. Так, в «Песне песней» Гюйо усматривает «исключительно инстинктивное, наивное и ограниченное чувство, как всё чисто естественное»[95].

Он пророчески замечает: «Будущее обещает бесконечно увеличенное разнообразие в религиозном мышлении, распадение на группы, всё более и более многочисленные и независимые, – всё увеличивающуюся индивидуализацию его»

Как видим, для Гюйо сакральные книги – культурное наследие прошлого, не утратившее своего художественного и морального значения. Более того, он не раз скажет добрые слова по поводу «позитивных» религий, например: «Буддизм и христианство стояли во главе наиболее важных дел милосердия, когда-либо совершённых человечеством»[96]. Однако, как мы видели, он не закрывал глаза на изъяны «позитивных» религий и полагал, что их время проходит, признаком чего является процесс дробления религии. Он пророчески замечает: «Будущее обещает бесконечно увеличенное разнообразие в религиозном мышлении, распадение на группы, всё более и более многочисленные и независимые, – всё увеличивающуюся индивидуализацию его»[97]. (Не об этом ли в наше время пишут социологи религии?).

Несостоятельность религии Гюйо видит в том, что она не может ныне «озарить человеческий ум новой идеей». Между тем, в обществе в среде интеллигенции витает идея возрождения религии. Возможно ли возрождение религии? Гюйо отвечает на этот вопрос отрицательно.