Глава VI. Не запланированная, но не лишняя

Теория хороша, но при некоторых условиях. Если

она хочет формулировать жизнь, то должна

подчиниться ее строгому контролю. Иначе она

станет посягать на жизнь, закрывать глаза на

факты, начнет, как говорится, нагибать к себе

действительность... Иначе, конечно, и быть не

может. Раз положенное ложное начало ведет к

самым ложным заключениям, потому что теория

любит последовательность. Раз положенное

узкое, одностороннее начало непременно, по той

же самой последовательности теории, поведет к

отрицанию тех сторон жизни, которые

противоречат принятому принципу.

Ф. Достоевский

В статье В. Киселева с многообещающим заголовком «Возвращаясь к ленинским принципам» (1988) история социализма подразделяется на три основных этапа:

1) «военный коммунизм» (1918—1921), когда, по словам автора, «была попытка осуществить концепцию, созданную К. Марксом и Ф. Энгельсом»;

2) «концепция, созданная В. И. Лениным в ходе новой экономической политики» (1921 - 1929);

3) «сталинская, определившая во многом нынешние деформации общественных отношений, с которыми теперь ведется борьба».

Фактически четвертым этапом В. Киселев считал происходящую «перестройку».

Данный «анализ» необычен и легко запоминается. Этим исчерпываются его достоинства. Во всех прочих отношениях он несостоятелен.

Во-первых, В. Киселев, как и некоторые другие, только по ему ведомым мотивам совершал недопустимый с научной точки зрения маневр: он исключал из истории ленинскую концепцию экономической политики партии, своевременно разработанную в 1917 — 1918 годах до начала гражданской войны. Эта концепция разносторонне обоснована в ряде предоктябрьских и послеоктябрьских работ Владимира Ильича, развита им после отказа от политики «военного коммунизма».

Во-вторых, «военный коммунизм» имел весьма мало общего с концепцией социализма, созданной Марксом и Энгельсом. Не прибегаю к цитированию, потому что содержательные высказывания Маркса и Энгельса против «казарменного коммунизма» с самого начала их политической деятельности глубоко впечатались в сознание не только специалистов. Ленин считал «военный коммунизм», то есть принудительное изъятие у крестьянства излишков и даже части необходимого ему продовольствия ради спасения промышленности и пролетариата, обеспечения воюющей Красной Армии, а также милитаризацию труда и другие чрезвычайные акции, вынужденной мерой. На этот счет имеется опять-таки немало совершенно достоверных документальных свидетельств. Поэтому естествен вопрос: зачем отдельные авторы приписывают «военному коммунизму» статус чуть ли не классической модели социализма? На этой пози¬ции стоит и А. Ципко.

В-третьих, ленинская концепция нэпа была концепцией перехода к социалистическому обществу, его построения, но не концепцией самого этого общества. В партии еще в 20-х годах подвергалась убедительной критике попытка отождествить нэп с социализмом. С высказываниями Н. Крупской на этот счет читатель уже знаком. Вопрос считался решенным, и вот теперь, спустя более шести десятилетий он опять поставлен в центр дискуссий.

Что же касается социализма в сталинско-маоцзедуновском понимании, то о его методологической неполноте уже немало сказано раньше и по мере необходимости будет говориться в дальнейшем. Всесторонняя научная оценка этого понимания возможна только с ленинских позиций. Легковесное скорописание на данную, сделавшуюся бойкой, тему может лишь закрепить старые предрассудки и породить новые.

1. Был ли нэп новой политикой?

Ленин отвечал на этот вопрос отрицательно. Еще менее находится в его суждениях аргументов в пользу того, ныне широко распространенного взгляда, будто Владимир Ильич на рубеже гражданской войны и гражданского мира создал, дескать, «новую» модель социализма, существенно отличающуюся от взглядов на этот предмет как Маркса и Энгельса, так и самого Ленина до начала 20-х годов. Восстановление подлинно ленинских взглядов на новый строй и пути его формирования немыслимо ни без скрупулезно-систематического исследования соответствующих документальных источников, ни без очищения этих взглядов от наслаивавшейся десятилетиями шелухи догматизма и субъективизма.

В бессмертной сатире Свифта Гулливер во время путешествия в Лапуту посещает остров чародеев и волшебников Глаббдобдриб, обитатели которого, повинуясь причудливой фантазии автора, обладали способностью вызывать духи умерших. Вначале общество теней пугало Гулливера, но вскоре он свыкся с обстановкой, и естественное любопытство к историческим личностям превозмогло в нем все другие эмоции. «Мне пришло на мысль, — рассказывает Гулливер, — вызвать Гомера и Аристотеля во главе всех их комментаторов; но последних оказалось так много, что несколько сот их принуждены были подождать во дворе и в других комнатах дворца. С первого же взгляда я узнал этих двух героев и не только отличил их от толпы, но и друг от друга. Гомер был красивее и выше Аристотеля, держался очень прямо для своего возраста, и глаза у него были необыкновенно живые и проницательные. Аристотель был сильно сгорблен и опирался на палку; у него было худощавое лицо, прямые редкие волосы и глухой голос. Я скоро заметил, что оба великих мужа совершенно чужды остальной компании, никогда этих людей не видели и ничего о них не слышали. Один из призраков, имени которого я не назову, шепнул мне на ухо, что на том свете все эти комментаторы держатся на весьма почтительном расстоянии от своих принципалов, благодаря чувству стыда и сознанию своей виновности в чудовищном искажении для потомства смысла произведений этих авторов. Я познакомил Дидима и Евстафия (римский комментатор (эпоха Августа) творчества Гомера и византийский комментатор (XII век) гомеровых поэм. — Ред.) с Гомером и убедил его отнестись к ним лучше, чем, может быть, они заслуживали, ибо он скоро обнаружил, что оба комментатора слишком бездарны и не способны проникнуть в дух поэта. Но Аристотель потерял всякое терпение, когда я представил ему Скота и Рамуса (шотландский теолог-схоласт (рубеж ХШ—XIV веков) и французский философ (XVI век). — Ред.) и стал излагать ему их взгляды; он спросил их, неужели и все остальное племя комментаторов состоит из таких олухов, как они».

Думаю, многие наши коллеги, профессионально занимавшиеся комментированием классического наследия, оказались бы в столь же незавидном положении, случись с ними нечто подобное...

На II Всероссийском съезде политпросветов (октябрь 1921) Ленин определил нэп как новую политику лишь по отношению к предыдущей, то есть политике «военного коммунизма», и тут же внес необходимое уточнение: «А по сути дела — в ней больше старого, чем в предыдущей нашей экономической политике» [44,156]. В этом вопросе среди большевиков практически не было разногласий.

«Подходя к вопросу о нашей новой экономической политике, мы видим, что вопрос этот разрешается очень просто, — говорил К. Радек на X Всероссийской конференции РКП (б). — Мы были принуждены к ней не только переходным периодом, продовольственными затруднениями, были принуждены соотношением сил, которые мы понимали великолепно и перед революцией».

О какой старой экономической политике, прерванной «военным коммунизмом» и теперь возобновляемой при нэпе, шла речь? О той, что разрабатывалась партией и в непосредственно предоктябрьский период и в первые месяцы Советской власти, но стала невозможной из-за срыва мирной передышки, развертывания иностранной военной интервенции (май 1918) и гражданской войны.

«В России мы начали не с «военного коммунизма», а с так называемого нэпа, — подчеркивал Н. Бухарин. — Затем подоспела интервенция, колоссальное обострение классовой борьбы, принявшей форму гражданской войны, — возник «военный коммунизм». А дальше последовал возврат к нэпу. Ленин на эти темы писал, и эти проблемы, думаю, для всех товарищей ясны».

Начиная с февраля 1917 года, Ленин указывал на невозможность прямого приступа при теперешнем состоянии российской экономики к строительству социализма без целой серии переходных мер, в значительной мере носящих пока что не социалистический, а общедемократический характер. «Апрельские тезисы» и «Грозящая катастрофа и как с ней бороться?», «Удержат ли большевики государственную власть?» и «Как организовать соревнование?», «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» и «Очередные задачи Советской власти» — все эти работы представляют собой целостную программу перевода буржуазно-демократической революции на экономические рельсы социалистических преобразований, решения проблем созидания нового мира средствами, приноровленными к имеющимся в данный момент хозяйственным условиям.

«...Мы не переоценивали ни зародышей, ни начал социалистического хозяйства, — говорил Ленин на IV конгрессе Коминтерна об экономической концепции партии весной 1918 года, — хотя мы уже совершили социальную революцию; напротив того, мы уже тогда в известной степени сознавали: да, было бы лучше, если бы мы раньше пришли к государственному капитализму, а уже затем — к социализму».

Разумеется, заранее готового плана отступления, обычно связываемого с нэпом, у большевиков тогда не было. Не предусматривалось, например, введение свободы торговли, имеющей для госкапитализма жизненно важное значение. Но все же общая, хотя и неопределенная, идея отступления у партии уже имелась, и это нашло отражение в политических документах. Так, в решении ВЦИК от 29 апреля 1918 года указывалось на необходимость считаться с крестьянской экономикой и неизбежно связанной с этим огромной ролью персональной, индивидуальной, единоличной ответственности как фактора управления страной. 30 октября 1918 года был принят закон, вводящий натуральный налог с земледельца, но после его объявления вышел ряд инструкций, и закон остался не применённым. Обострившаяся военная обстановка сорвала осуществление нормальной экономической политики, и ей было суждено возродиться лишь спустя почти три года в виде нэпа.

Одна из расхожих версий западной литературы, к сожалению, без проверки принятая некоторыми российскими обществоведами (Ю. Афанасьев и др.), состоит в том, что большевики ни до, ни после Октября не располагали-де солидной экономической программой и не знали вплоть до 1921 года, что они после прихода к власти будут делать в области народного хозяйства. Все содержание ленинских работ 1917— 1923 годов опровергает подобные взгляды. Не отсутствие четкой позиции по вопросам экономического развития, — она у партии была, — а чрезвычайные обстоятельства, в которые поставила осажденную со всех сторон молодую Советскую республику внешняя и внутренняя контрреволюция, объясняют, почему мероприятия, подобные нэповским, не стали проводиться намного раньше.

«...Конечно, — говорил Ленин коминтерновцам, — в то время... мы были поглупее, чем сейчас, но не настолько уж глупы, чтобы не уметь рассматривать такие вопросы» [45, 280, 279].

Этим, с одной стороны, опровергается клевета насчет экономической недальновидности большевиков, а с другой — доказывается безответственность игнорирования экономических установок партии 1917—1918 годов и утверждений, будто бы она начала свою экономическую политику прямо с «военного коммунизма». «Военный коммунизм» оказался необходимым с точки зрения конкретно-исторических условий отстаивания завоеваний социалистической революции, в которую переросла буржуазно-демократическая революция в данной, отдельно взятой стране, но он был скорее случайностью, чем необходимостью с общеисторической точки зрения. Он был, но мог и не быть, если бы осуществились ленинские надежды, связанные с заключением Брестского мира. Изображение «военного коммунизма» как общеисторической закономерности или же приписывание такого понимания его большевистской партии, идущее вразрез с марксистско-ленинским истолкованием диалектического соотношения необходимости и случайности, есть одна из составляющих того общеизвестного явления, которое обозначали как идеологию и психологию культа личности.

2. Это коварное «три К»

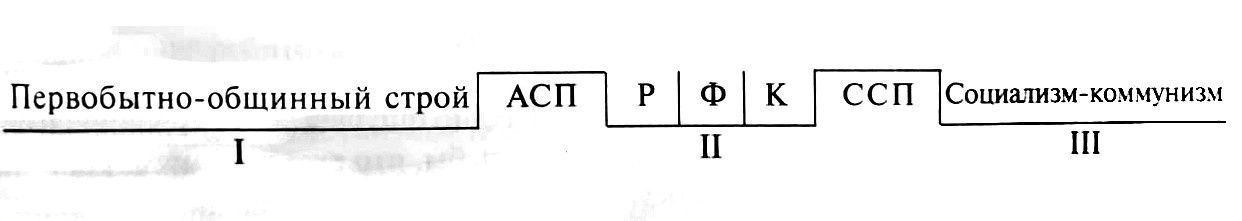

Социализм не мог в готовом виде проклюнуться из капитализма, появиться, как Афина из головы Зевса — в полном вооружении и с боевым кличем. Поэтому употребление для его характеристики только формулы К— К— К («три К». См.: глава IV, §4), без каких-либо дополнений и уточнений, выглядит как раскритикованное Лениным абстрактно-умозрительное противоположение «капитализма» — «социализму», без желания и умения вникнуть в конкретные формы и ступени перехода от первого ко второму.

«...О целом периоде перехода от капитализма к социализму, — писал Влади¬мир Ильич, — учителя социализма говорили не зря и подчеркивали не напрасно «долгие муки родов» нового общества, причем это новое общество опять-таки есть абстракция, которая воплотиться в жизнь не может иначе, как через ряд разнообразных, несовершенных конкретных попыток создать то или иное социалистическое государство» [36, 301-302].

Огромные социально-демо-географические пространства, на которых происходило опробование некапиталистических форм жизнеустройства, отличались исключительным* многообразием условий, пестротой культурно-исторических черт, что естественно сказывалось на облике отдельных социалистических или же ставящих перед собой цель перейти к социализму обществ. Это необходимо иметь в виду хотя бы для того, чтобы нешаблонно судить о становлении новой формации, о степени приближения к ней в разных странах.

Достаточно сказать, что ни в одной из бывших и теперешних стран социализма в момент установления диктатуры рабочего класса первое «К», обычно обусловленное машинным характером труда, не было безраздельно господствующим, а в большинстве из них и не преобладало. Это означает, что социалистический строй начал развиваться при наличии адекватной ему техники и технологии лишь в части народного хозяйства, в то время как другая, как правило, большая его часть имела технику и технологию, которым соответствовали главным образом частнособственнические отношения.

Экономика России вскоре после революции являла собой мозаичную картину, составлявшуюся из пяти видов хозяйственных укладов. Это были 1) патриархальное, то есть в значительной степени натуральное, крестьянское хозяйство; 2) мелкое товарное производство (сюда относилось большинство крестьян из тех, что продают хлеб); 3) частнохозяйственный капитализм; 4) государственный капитализм; 5) социализм. Производительные силы, технологию и организацию производства, хоть в какой-то степени подготовленные к социалистическому обобществлению, помимо пятого уклада, имели четвертый и третий. Третий в большей мере, а первый и второй полностью базировались на средствах труда индивидуального пользования, иначе говоря, преимущественно или целиком применяли не машинный, а ручной труд, и в то же время количественно преобладали в стране.

Таким образом, с учетом характера средств труда и его организации мы имели типы:

\) К— К— К (национализированная индустрия);

2) И— К— К (государственные и кооперативные социалистические хозяйства, временно довольствовавшиеся техникой ручного труда);

3) К— К— И (государственно-капиталистические и отчасти частнокапиталистические предприятия);

4) И— К— И (частнокапиталистические предприятия, в том числе крестьянские хозяйства, использовавшие наемный труд без применения машин);

5) И— И— И (крестьянские хозяйства, обходившиеся без батраков).

При этом на одних и тех же социалистических предприятиях, как правило, уживались вместе первая и вторая формы, на одних и тех же капиталистических — третья и четвертая. Такова типичная картина переходного периода, политическим содержанием которого является государственная гегемония рабочего класса и который экономически сводится к распространению в народном хозяйстве формы К— К— К. Степень близости к решению этом задачи служит объективным критерием социалистической зрелости общества.

Практически полного «три К» в то время нигде не было, как, впрочем, и потом, при 40 % ручного труда в госпромышленности (данные середины 80-х годов), они попадались, так сказать, пятнами в тех местах, где успешнее шел технический прогресс, где развивались передовые, наиболее перспективные отрасли. Поэтому в социалистическом секторе можно было фиксировать не К— К— К, что виделось лишь в идеале, а К(И)— К — К , то есть совмещение в разных соотношениях техники и технологии машинного труда с техникой и технологией труда ручного при коллективистской организации и коллективном присвоении средств и продукта производства.

В обществоведческой литературе немало внимания было уделено многоукладности экономики переходного периода, но обычно она истолковывалась только в одном аспекте — как наличие в народном хозяйстве социально-экономических форм, принадлежащих к антагонистическим видам собственности — частной и общественной. Это типичный подход сторонников первоначальной, сталинско-маоцзедуновской интерпретации социализма. В то же время оставлялась вне поля зрения не собственническая, а технологическая «многоукладность», вызываемая сосуществованием весьма неодинаковых уровней технической оснащенности, наукоемкости и интеллектуализации труда в различных отраслях, на разных предприятиях, даже на данной фабрике или заводе. Все усилия, вся страсть сосредоточивались на том, чтобы добиться единоукладности на базе общественной собственности, и когда этой цели тем или иным способом, в том числе военно-административным, добивались, было принято считать завершенными социалистические преобразования.

С этим пониманием социализма выросли многие миллионы людей. Подавляющее их большинство не знало, что решалась только наиболее легкая часть задачи. Тем временем технологическая «многоукладность» переходила в наследство новому строю, волочилась за ним, как цепь, привязывающая к ремесленной системе труда, а значит и способная повлечь — в случае отсутствия энергичных, скорых и квалифицированных мер по подъему производительных сил — к возврату более органичных для этой системы частнособственнических форм. Как бы далеко ни зашло формальное обобществление труда и производства, оно без подкрепления обобществлением реальным через ряд застойных лет неизбежно ведет к частичному или полному откату революции назад, к частной собственности на средства производства. Эта возможность явилась одной из составляющих предкризисного состояния нашего общества конца 70-х — первой половиной 80-х годов. Она могла быть устранена, во-первых, поворотом к требованиям научно-технической революции, во-вторых, ликвидацией постепенно возникшего «квази-отчуждения» работника от средств производства, в-третьих, легализацией и освоением тех видов экономической активности, которые в скрытом, подпольном состоянии дырявили социалистические производственные отношения, а, будучи открыто признаны и поставлены в рамки закона, оказывались в здоровой комбинации с общественным сектором, приобретали переходный характер. Такие «перестроечные» меры напрашивались и предлагались давно, но проводить их стали не по научным выкладкам и не в отечественных интересах, а под влиянием захлестнувшей Запад волны неоконсерватизма. Комплекс технологической неполноценности сыграл роль своего рода memento (помни (лат.). — Ред.) социализма. Этот комплекс, используемый как оружие контрреволюции, может его и погубить.

«Самая трудная задача при крутых переходах и изменениях общественной жизни, — утверждал Ленин, — это учесть своеобразие всякого перехода. Как бороться социалистам внутри капиталистического общества — это задача не трудная и она давно решена. Как себе представить развитое социалистическое общество — это тоже нетрудно. Эта задача тоже решена. Но как практически осуществить переход от старого, привычного и всем знакомого капитализма к новому, еще не родившемуся, не имеющему устойчивой базы, социализму — вот самая трудная задача. Этот переход займет много лет в лучшем случае. Внутри этого периода наша политика распадается на ряд еще более мелких переходов. И вся трудность задачи, которая ложится на нее, вся трудность политики и все искусство политики состоит в том, чтобы учесть своеобразные задачи каждого такого перехода» [40,104].

Из этого ленинского рассуждения для изложения нашей темы особенно важны две истины.

Первая: нетрудно представить себе развитое социалистическое общество (для тех, кто сейчас делает вид, что не знает его признаков, заметим: это Ленин говорил на сессии ВЦИК 2 февраля 1920 года).

Вторая: вся трудность задачи состоит в том, чтобы учесть своеобразие каждого этапа, прежде всего этапа, переживаемого в данный момент, перехода к социализму.

Обращение к первой истине актуально по той причине, что представление о развитом социалистическом обществе, которое, по их собственным свидетельствам, удавалось составить еще современникам Ленина, покрылось таким количеством всевозможных наслоений, что для его восстановления необходимо предпринять определенные усилия. Свою руку сюда приложили как торопливые публицисты разных мастей, так и представители многочисленных школ немарксистского социализма, очень распространившихся в последние десятилетия.

«Право, мне все кажется, — писал Достоевский о положении в русской литературе 1870-х годов, — что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего «обособления». Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное. Всякий откладывает все, что прежде было общего в мыслях и чувствах, и начинает со своих собственных мыслей и чувств. Всякому хочется начать с начала. Разрывают прежние связи без сожаления, и каждый действует сам по себе и тем только и утешается. Если не действует, то хотел бы действовать. Положим, ужасно многие ничего не начинают и никогда не начнут, но все же они оторвались, стоят в сторонке, глядят на оторванное место и, сложив руки, чего-то ждут. У нас все чего-то ждут».

Нечто похожее происходит сейчас в обществоведении, и есть опасность надолго задержаться на созерцании одних «оторванных мест».

Что касается второй истины, то она является своего рода указанием на необходимость соблюдения меры в определении достигнутого этапа развития и его возможностей, которые недопустимо ни завышать, ни занижать. Было бы наивно полагать, что, раз переступив порог социалистического общества, люди сразу начнут адекватно отражать в своем сознании действительность, не преувеличивая и не приуменьшая достигнутого. Однако вряд ли кто предвидел, что десятилетиями официальная пропаганда, а за ней и общественные науки будут двигаться по линии преувеличения. В закрывании глаз на неприглядные стороны действительности виделась даже какая-то доблесть, знак верного служения. Между тем весь опыт КПСС и Советского государства настойчиво диктовал одну и ту же мысль: социализм насущно нуждается в точном систематическом самоанализе и всестороннем самопознании уже хотя бы потому, что это — научно организуемое общество. Именно самоанализ и самопознание позволяют как воздерживаться от субъективистской постановки не выполнимых пока задач, так и проявлять должную смелость в тех вопросах, решение которых объективно назрело. Иначе неизбежен либо авантюризм, либо застой.

«Наша сила, — писал Ленин, — полная ясность и трезвость учета всех наличных классовых величин, и русских, и международных, а затем проистекающая отсюда железная энергия, твердость, решительность и беззаветность борьбы» [43, 240—241].

Теоретическая картина социализма, созданная Марксом, Энгельсом, Лениным предполагала в качестве в основном завершенных ряд социально-экономических процессов, прежде всего распространение машинного производства и связанное с этим повышение культурно-технического уровня работников, вытеснение ручного, неквалифицированного труда, процесс технико-технологического и организационно-технического обобществления экономики, ее кооперации и централизации, накапливание в ней элементов научной планомерности.

При таких предпосылках период пролетарской диктатуры представлялся по необходимости кратковременным, ибо ее главной и в сущности единственной акцией было бы обращение средств производства из частной собственности в общенародное достояние (разумеется, наряду с вытекающей из этой меры организацией всенародного учета и контроля за мерой труда и мерой потребления и введением индивидуального распределения продуктов в зависимости от количества и качества вложенного труда).

«Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества — взятие во владение средств производства от имени общества, — полагал Энгельс, — является в то же время последним самостоятельным актом его как государства» [20,292].

Этот логический подход к вопросу о становлении новой формации выражал закономерность как таковую. При жизни основоположников научного коммунизма и в начальный период деятельности Ленина, до Октября он не мог и не должен был быть иным. Его полностью подтвердила история Советского государства, первого опыта социалистического строительства. Но не во всем с ним совпала в последовательности и сроках преобразований.

Об этом несовпадении много писали и у нас, и за рубежом. Тенденциозное его истолкование стало излюбленным приемом антимарксистской, антиленинской, антикоммунистической пропаганды. Действительно, различие между логическим (научным прогнозом) и историческим (реализацией прогноза) в переходе от капитализма к социализму видно и невооруженным глазом. В теоретическом предвидении, которое, правильно выражая содержание будущих событий, вместе с тем опережает их на десятки лет, многие задачи выглядят подчас существенно иначе, чем потом в жизни. Однако лишь легкомысленные авторы могли бы делать из этого вывод о якобы несоответствии между теорией и практикой научного социализма. Самое общее опровержение этого вывода состоит в том, что теория Маркса — Энгельса — Ленина рассчитана на более длительный (и более содержательный) период движения масс, чем тот, который уже пройден новым строем. Она не занимается нагибанием к себе действительности, — это, как мы хорошо знаем, делалось ее конъюнктурно ограниченными интерпретаторами, — и не ответственна за подобные действия, преследуя другую, противоположную цель — обеспечить простор для самодеятельности творчески-критического, диалектического разума.

В свете этого целесообразно напомнить, что писал Маркс о взаимоотношении логического и исторического применительно к современному ему (как наверняка и всякому другому) обществу.

«...Было бы неосуществимым и ошибочным, — говорилось в экономических рукописях 1857-1858 годов, — трактовать экономические категории в той последовательности, в которой они исторически играли решающую роль. Наоборот, их последовательность определяется тем отношением, в котором они находятся друг к другу в современном буржуазном обществе, причем это отношение прямо противоположно тому, которое представляется естественным или соответствует последовательности исторического развития. Речь идет не о том положении, которое исторически занимают экономические отношения в различных следующих одна за другой формах общества. Еще меньше речь идет о их последовательности «в идее» (Прудон), этом мистифицированном представлении об историческом процессе. Речь идет о том месте, которое они занимают в структуре современного буржуазного общества» [12, 734].

И это относится не только к капитализму. Например, социализму, как он возник и развивался в ряде государств исторически, пришлось решать и те социальные проблемы, снятие которых в сущности является предварительным условием его появления на свет. К ним принадлежат машинизация индустрии и превращение сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального, электрификация производства и быта, ликвидация безграмотности и культурная урбанизация, создание густой сети современных коммуникаций и т. п. Логически все это задачи капиталистической формации. Они ею в основном решены в развитых империалистических державах. В то же время в части мира, где к власти пришли трудящиеся и где предреволюционный уровень социально-экономического развитии был ниже, чем на Западе, социализм оказывался вынужденным доделывать то, что не доделал капитализм. Тем самым намного осложняется и расширяется государственная миссия рабочего класса. Эта миссия выходит далеко за рамки предсказанного Энгельсом экономического обобществления средств производства, что отнюдь не означает, что он был неправ. Для индустриальных стран Западной Европы и Северной Америки Энгельсов прогноз сохраняет свою силу, ибо там, вследствие развития государственно-монополистического капитализма, рабочий класс (очевидно, не в «традиционном» понимании, а в том понимании, которое изложено в этой работе) в результате перехода к нему рычагов управления получил бы производственный аппарат, почти уже сложившийся, почти уже приспособленный для руководства обобществленной экономикой. Трудящимся Запада не придется выравнивать резко контрастирующие уровни хозяйственного развития отдельных районов своих стран, изживать в гигантских масштабах технологическую «многоукладность» экономики, тратить годы на преодоление элементарного бескультурья и бытового варварства, противоположности между городом и деревней и др. И история революционных сдвигов здесь будет в основном совпадать с логикой научного предвидения.

Но вернемся от весьма проблематичных суждений о том, как еще будет возникать социализм, к тому, как он возник. Россия находится в таком положении, писал Ленин через пять месяцев после победы Октября, когда целый ряд первоначальных предпосылок перехода от капитализма к социализму имеется налицо.

«С другой стороны, целый ряд подобных предпосылок отсутствует в нашей стране, но может быть заимствован ею сравнительно легко из практического опыта соседних, гораздо более передовых, стран, давно уже поставленных историей и международным общением в тесную связь с Россией» [36,131].

Эта диалектическая зависимость судеб нового строя как от внутренних, так и от внешних условий фиксировалась для страны среднеразвитого капитализма, частично вступившего в свою монополистическую стадию, для страны с самой высокой в мире концентрацией наемного труда на крупных промышленных предприятиях и весьма интенсивным рабочим движением, усвоившим опыт классовой борьбы западноевропейского пролетариата и накопившим свой собственный. Неверно, что «в начальный период революции Ленин исходил из того, что капитализм уже создал для социализма все необходимые экономические формы, нужно только наполнить их новым, социалистическим содержанием» (И. Шмелев). Подобных абсурдных заявлений у Ленина не могло быть. В России необходимых экономических форм как раз не хватало. Наполнять социалистическим содержанием было подчас нечего, — не соединять же его, к примеру, с патриархальным земледелием, — и в этом состояла одна из величайших трудностей революции. Не случайно Ленин говорил в ряде случаев о завоевании сначала политических предпосылок социализма, о движении к нему сперва в надстроечной сфере, а потом уже, опираясь на эти достижения, о подведении под них материально-технической базы и экономического базиса. Дело, как уже отмечалось, не могло обойтись без «перевернутой» диалектики, столь не нравящейся А. Бутенко и Л. Водопьяновой, а другой история не предложила.

Поскольку разговор у нас ведется вокруг закона соответствия производственных отношений характеру и уровню производительных сил и механизма его действия, возникает вопрос: имелось ли после Ленина в партии и советском обществоведении надлежащее понимание этих сюжетов или тут царила приблизительность? К сожалению, подчас более верным представляется последнее. Конечно, И. Сталин и сплотившееся вокруг него большинство Политбюро зарекомендовали себя как проводники форсированной индустриализации по сути «любой ценой» и это обеспечило громадный успех. О научно-техническом прогрессе и его роли в строительстве социализма и коммунизма немало было говорено также Н. Хрущевым, Л. Брежневым и даже М. Горбачевым, но все это шло теперь на уровне интуиции или традиции, без проникновения в коренной смысл проблемы, без точного знания и расчета. Так, в 70-е годы под брежневской эгидой были произведены закупки западной техники на миллиарды рублей. Не говоря уже о том, что она оказывалась устаревшей и устаревала еще больше при наших темпах установки и монтажа оборудования, эта техника, будучи частичным неорганичным вкраплением, не вписывалась в наличный неостановимый производственный процесс и не давала ожидаемого эффекта. Технико-технологическая «многоукладность» только усиливалась. Над умами продолжал абстрактно тяготеть сталинский лозунг начала 30-х годов «Техника решает все», тогда как надо было исходить из лозунга «Технология решает все». Иначе говоря, не уделялось должного внимания комплексу производственно-технических отношений, которые признавались как бы несуществующими, что и предрешало неуспех.

И. Сталин и его ближайшие преемники никогда не обращались к ленинской концепции формального обобществления и обобществления на деле. Правда, нечто вроде напоминания о ней в порядке исключения встречалось в речах, но исключение не стало правилом. Так, в 1933 году Сталин выступил против переоценки и превращения, по его выражению, в икону колхозов как социалистической формы хозяйствования, которой якобы заранее «обеспечены правильное ведение дела колхозов, правильное планирование колхозного хозяйства, превращение колхозов в образцовые социалистические хозяйства».

«Колхоз, — разъяснял И. Сталин, — есть социалистическая форма хозяйственной организации так же, как Советы являются социалистической формой политической организации. Как колхозы, так и Советы являются величайшим завоеванием нашей революции, величайшим завоеванием рабочего класса. Но колхозы и Советы представляют лишь форму организации, правда, социалистическую, но все же форму организации. Все зависит от того, какое содержание будет влито в эту форму».

Делая ударение на политической стороне дела, Сталин говорил, что «с точки зрения ленинизма колхозы, как и Советы, взятые как форма организации, есть оружие, и только оружие. Это оружие можно при известных условиях направить против революции». Факты такого волюнтаристского применения формального обобществления и в экономическом, и в политическом отношениях имели место и в нашей стране, и, например, в маоистском Китае. Длительное манипулирование формами общественной собственности без наполнения их соответствующим индустриально-культурным содержанием, манипулирование лишь с целью аккумуляции материальных ресурсов в интересах, подчас идущих вразрез с интересами народа и социализма, — таким показало себя мелкобуржуазно-бюрократическое применение социалистической организации хозяйства. Нечто подобное произошло в 1989-1990 годах и с Советами, в которых резко сократилась доля представителей трудовых коллективов, работников производительного труда, и Советы тем самым стали вырождаться в некое подобие буржуазных муниципалитетов. Последствия не заставили себя долго ждать. С изменением социального состава формально те же органы власти, составлявшие органическую составную часть проклинаемой «демократами» административно-командной системы, попав в их руки, принялись разрушать социалистический уклад. Это вскоре печально кончилось и для самих Советов. Исчерпав себя как орудие реставрации капитализма, они пали от рук собственного выкидыша — пресловутой «президентской вертикали».

Другое высказывание И. Сталина в том же духе относится к концу 30-х годов. Выдвинув на XVI11 съезде ВКП(б) (март 1939) положение о двух фазах развития Советского социалистического государства: «от Октябрьской революции до ликвидации эксплуататорских классов» и «от ликвидации капиталистических элементов города и деревни до полной победы социалистической системы хозяйства и принятия новой Конституции (1936 года. — Р.К.)», — докладчик заявил, что во второй фазе «сохранилась и получила полное развитие функция хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы государственных органов. Теперь основная задача нашего государства внутри страны состоит в мирной хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работе». Эта формулировка позволяет думать, что автор не упускал из виду наряду с общественной собственностью комплекс технико-технологических производственных отношений, но что ему не отводилось должного, я бы сказал, исторического места в судьбах социализма, можно утверждать почти наверняка. Замена дробно-точечной, ремесленной технологии ручного труда слитной, комплексной, объективно питающей коллективизм технологией труда машинного осуществлялась неоперативно. Партийные и хозяйственные кадры недооценивали или же, в большинстве своем, не понимали значение этого процесса. Технологическая детерминация социалистического и коммунистического строительства была приторможена, что в конце концов и сказалось на положении дел в обществе в целом. Первое «К», видя халатное отношение к себе, зло пошутило...

Задержав производство в состоянии полуформального обобществления, послесталинское руководство по сути лишило коммунизм перспективы. Оно заморозило новый строй «в его первой форме», когда он «является лишь обобщением и завершением» отношения частной собственности.

В этом состоянии, писал Маркс, «господство вещественной собственности над ним так велико, что он стремится уничтожить все то, чем, на началах частной собственности, не могут обладать все; он хочет насильственно абстрагироваться от таланта и т.д. Непосредственное физическое обладание представляется ему единственной целью жизни и существования; категория рабочего не отменяется, а распространяется на всех людей; отношение частной собственности остается отношением всего общества к миру вещей...» (42, 114].

Понятно поэтому, сколь затруднительна при такой неразвитости участь коллективизма и коммунистического бескорыстия и сколь легка разлагающая «миссия» коррупции и вещизма. Приняв многие зародышевые и переходные формы за уже готовые, а смешанные формы — за «чистые», мы создали ситуацию социального «иммунодефицита», опасность возврата страны к дореволюционным порядкам. Встал вопрос: как исправить эту ошибку и больше ее не повторять?..

3. Ленин: финальная модель?

Ленин боролся за максимальное использование экономических возможностей всех хозяйственных укладов, всех форм связи между ними — непосредственно-общественных, продуктообмена, товарообмена, но считать его сторонником многоукладности нельзя. Ленин не скрывал своих предпочтений и научно их аргументировал. Среди этих предпочтений на первом месте, как явствует из статьи «О кооперации», ставились, конечно, предприятия «последовательно социалистического типа (и средства производства принадлежат государству, и земля, на которой стоит предприятие, и все предприятие в целом)...». С ними соединялись в экономическом строе нэповской России частнокапиталистические предприятия, «но не иначе, как на общественной земле, и не иначе, как под контролем государственной власти, принадлежащей рабочему классу...». Таков был второй тип. Третьим типом предприятий, «которые раньше не имели самостоятельности с точки зрения принципиального значения», Ленин называл предприятия кооперативные. Эти предприятия при нэпе «отличаются от предприятий частнокапиталистических, как предприятия коллективные, но не отличаются от предприятий социалистических, если они основаны на земле, при средствах производства, принадлежащих государству, т. е. рабочему классу». Подобная укладная структура, с неизбежными и существенными коррективами, воспроизводилась и в условиях «перестройки».

Коррективы, о которых здесь идет речь, в основном относились ко второму виду предприятий. Очень нечеткой до августа 1991 года представлялась позиция властей в отношении частнокапиталистического сектора. Тут действовали пока мотивы: и хочется, и колется, и мама не велит. За этим виделись и распространившаяся вширь и ввысь мелкобуржуазность, и слабость теоретической подготовки, и плохое знание своего народа и страны — характерные черты горбачевщины. Но зато получал развитие госкапиталистический сектор, основанный на сотрудничестве советских хозяйственных организаций с различными зарубежными фирмами. Так на доавгустовской стадии развития, когда активное поощрение получало кооперативное движение, изображали «коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том, — пояснял Ленин, — что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т. д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную «культурную» работу» [45, 374, 375, 376]. Это диктовалось Лениным в январе 1923 года, а Сталин заговорит о превращении мирной хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы в основную задачу нашего государства внутри страны через 16 лет, в 1939-м. Вот одна из ипостасей бюрократического авторитаризма, о которой что-то не писали публицисты. А без ее ликвидации было невозможно органическое решение современных задач. Центр тяжести в области внутренних, а теперь во многом и внешних экономических отношений должен был быть перенесен, как раз по Ленину, на культурничество в самом широком смысле этого слова, имея в виду формирование и обшей, и технологической, и планово-хозрасчетной культуры.

О коренной перемене «всей точки зрения нашей на социализм» говорилось у нас с легкой руки А. Бутенко, во всех мыслимых и немыслимых вариациях более двадцати лет. Пускались в ход всевозможные толкования, кроме разве одного — ленинского. Неброская прозаическая расшифровка этой «перемены» самим Владимиром Ильичом, на которой я настаивал еще в коллективной монографии «Современный правый ревизионизм» 1973 года, явно не устраивала авторов, жаждавших «новых», не похожих на прежние, концепций. Завораживали слова «коренная перемена» и «вся» точка зрения. Модны были разговоры о том, что мы до сих пор «не знаем», что такое социализм. Что за этим стояло — теоретическое кокетство, желание занять резервно-перестраховочную позицию или же намерение под ярлыком «социализм» протащить на идеологический рынок нечто качественно другое, — решить трудно, но наличие тут определенной дозы притворства не вызывало сомнений. Впрочем, с 1987 года кое-кто уже перестал притворяться. Появились сторонники «коренной перемены» в смысле восстановления капиталистических порядков, оголтелого антикоммунизма. В этом случае «тонкие» разговоры о перемене всего лишь точки зрения трансформировались в беспардонные атаки на ленинизм.

Не следует гоняться за длинными и академически выверенными определениями, тем более, что на поверку они оказываются, как правило, бесплодными. Маркс предпочитал этому занятию изложение сути дела. Он называл социализмом открытие новой культурной эпохи, товарищеский способ производства, органической переходной формой к которому является способ производства капиталистический [Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1989. № 3. С. 24]. В силу имманентно присущих последнему обобществительных процессов (которые вызваны к жизни эксплуататорской сущностью капитализма и на нее наслаиваются, но призваны ее в конце концов задушить и растворить) им может быть только союз свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу.

В этой ассоциации равных, пишет Маркс, «общественно-планомерное распределение» рабочего времени играет двоякую роль. С одной стороны, оно «устанавливает надлежащее отношение между различными трудовыми функциями и различными потребностями. С другой стороны, рабочее время служит вместе с тем мерой индивидуального участия производителей в совокупном труде, а следовательно, и в индивидуально потребляемой части всего продукта».

Некоторых исследователей сердит то, что при этом, по Марксу, общественные отношения «остаются здесь прозрачно ясными как в производстве, так и в распределении», и ссылаются на сохранение будто бы затемняющих их товарно-денежных связей. Однако соответствующее место в «Капитале» требует более внимательного прочтения. Маркс, по-видимому, не случайно не говорит там обо всех общественных отношениях сразу, а ограничивает объект рассмотрения, указывая на «общественные отношения людей к их труду и продуктам их труда...» [23, 88, 89]. Он не берет на себя ответственность за расписывание весьма проблематичных подробностей нового строя. И вряд ли следует хлопотать по поводу изысканий каких-то еще признаков социалистичности и социализма.

В. Киселев писал, что «вплоть до начала социалистического строительства в России Ленин разделял взгляды Маркса и Энгельса на социализм как не товарный и самоуправляющийся». Смею утверждать, что Ленин и после того разделял взгляды Маркса и Энгельса, поскольку состояние социализма как нетоварного и самоуправляющегося никогда не изображалось им, как и его предшественниками, в качестве ближайшего результата революции. Оно мыслилось, наоборот, лишь в отдаленной перспективе долгого и зигзагообразного пути. На этом пути Ленин предвидел и гигантские изломы, и сложные повороты, и убыстрения темпа, и задержки, «периоды шагов назад, отступлений, временных поражений или когда нас история или неприятель отбросит назад» и призывал партию в перипетиях борьбы «не затеряться и сохранить общую перспективу, чтобы видеть красную нить, связывающую все развитие капитализма и всю дорогу к социализму,., чтобы видеть начало, продолжение и конец...» [36, 47]. А это без неслабеющего ощущения кровной преемственной связи с основоположниками марксизма невозможно.

«Введя в модель социализма закон стоимости и государство, — продолжал В. Киселев, — Ленин проделал эволюцию от оценки нэпа как «шага назад» к признанию, что это «всерьез и надолго»». (Кстати, напомню, что формулу «всерьез и надолго» первым высказал не Ленин, а В. Осинский [43,329—330,340].) Предложение вроде бы не такое уж и длинное — всего 24 слова, а сколько в нем передержек. Во-первых, «ввести» в модель общества то, что ему не органично, вообще невозможно. Как бы вы ни старались, вы не введете, например, товарно-денежные отношения там, где нечем и некому торговать. Во-вторых, и закон стоимости, и государство в модель социализма «ввел» не Ленин, а Маркс. В «Капитале» мы находим высказывания о значимости определения стоимости в будущем обществе (См.: глава VI, § 5), в «Критике Готской программы» — рассуждение о государственности переходного периода и ее превращениях в будущем коммунистическом обществе. В-третьих, никакой «эволюции» вроде той, которую В. Киселев приписывает Ленину, «от оценки нэпа как «шага назад» к признанию, что это «всерьез и надолго»», он не проделывал. Этой «эволюции» просто не было. Была другая эволюция, с противоположным знаком, что документально доказано в предыдущей главе. Ленин эволюционировал, но не от нэпа как «шага назад» к нэпу «всерьез и надолго», а от нэпа «всерьез и надолго», может быть, на десятилетия, к нэпу «всерьез и надолго, но, конечно, не навсегда», к нэпу как «детали развития... с точки зрения мировой истории...» В. Киселеву полезно напомнить как решение XI съезда РКП(б) о приостановке отступления и переходе к перегруппировке сил для подготовки наступления на частнохозяйственный капитал, — о нем ученый не может молчать, а В. Киселев молчал, — так и формулу из последней ленинской речи: «...Сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед». Может быть, опуская перечисленные «подробности», В. Киселев действовал по принципу: «нагибать к себе действительность», так нагибать. Но для этого учение Ленина о социализме, пожалуй, самый неподходящий объект. Если бы Гулливер наших дней имел возможность посетить вслед за своим предком остров Глаббдобдриб и повторить его эксперимент, вызвав на этот раз духов тех, кто цитируется в данном параграфе, В. Киселеву пришлось бы намного труднее, чем Рамусу и Скоту.

Итак, укладная структура российской экономики согласно модели, представленной в статье Ленина «О кооперации», выглядит следующим образом:

общенародный сектор — государственные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспорт и связь, торговля и сфера обслуживания;

госкапиталистический сектор, который «не пошел» и был фактически свернут еще в 20-х годах;

кооперативный сектор — многочисленные виды снабженческо-сбытовой, заготовительной, потребительской и производственной кооперации. Еще в начале 50-х годов этот сектор был представлен сельхозартелями, предприятиями пром- и учреждениями потребкооперации; к концу того же десятилетия и в дальнейшем остались колхозы и потребительские общества.

Характерно, что в статье «О кооперации» Ленин не включает в эту структуру индивидуальное мелкотоварное хозяйство. В его модели такое хозяйство представляется как объект и широкое поле для кооперирования. Полемизируя с теми, для кого этот социально-экономический феномен будто бы закрепляется практикой нэпа, Владимир Ильич подчеркивает:

«В нэпе мы сделали уступку крестьянину, как торговцу, принципу частной торговли; именно из этого, — делает он внешне парадоксальный, но глубоко органичный диалектический вывод, — вытекает (обратно тому, что думают) гигантское значение кооперации» [45, 370].

Вот так: «обратно тому, что думают». В том числе обратно тому, что кое-кто думает сейчас. «Требуется, — утверждал Л. Баткин, — превращение того, что деликатно называют «семейным подрядом», в мощный и напрямую — через долгосрочную экономическую аренду, без содействия колхозно-совхозных и прочих контор — связанный продналогом и банковскими кредитами с государством мелко-крестьянский сектор экономики». Прав Л. Баткин или неправ, может показать только специальный высококомпетентный анализ. Возможно, что с точки зрения текущих хозяйственных нужд, например, восполнения нехватки продовольствия и сельхозсырья, возрождение на некоторый срок такого сектора выглядит не только приемлемым, но и необходимым. Но к ленинской модели социализма это не будет иметь никакого отношения. В ней такой сектор не предусмотрен, и апеллировать к авторитету Владимира Ильича в данном случае недопустимо. Во всяком случае, указанная мера не способствовала усилению социалистичности нашей экономики и увеличила в элементы переходности.

Ленину одно время упорно приписывалась концепция фермерского пути сельского хозяйства, но тщетно было бы искать подтверждение этого предположения в его трудах. Можно, конечно, ссылаться на предварительный черновой набросок тезисов насчет крестьян (февраль 1921), где одобряется принцип сообразования размера продналога со старательностью земледельца в смысле понижения процента налога при ее повышении [42, 333], и на провозглашенную X съездом РКП (б) линию максимальной поддержки старательного хозяина. Но не надо путать политическую тактику с политической стратегией. Да, Ленин тщательно взвешивает, на какой хозяйственный тип сделать ставку при нэпе — на кулака или на середняка.

«Теперь гвоздем, оселком становится (стало) увеличение продуктов.., — пишет он, набрасывая план брошюры «О продовольственном налоге» — Inde (следовательно (лат.). — Ред.): «ставка» на середняка в земледелии».

Его внимание привлекает «старательный крестьянин как «центральная фигура» нашего хозяйственного подъема». Но был бы странен тот, кто усмотрел бы в этом некий крестьянский уклон и тем более «смену лошадей».

«Союз рабочих с крестьянством = а и w Советской власти. «Необходимое и достаточное» условие ее прочности», — отмечает Ленин. Военно-политический союз этих классов «против Деникина и К"» — это не то же, что их союз в экономическом строительстве. Первый соответствует буржуазной революции, второй соответствует революции социалистической.

Мысль Ленина никогда не застывает на месте. Она все время движется, рассматривая предметы, явления, процессы в их постоянной изменчивости, их объективной устремленности, в бесконечном разматывании ленты прошлого, настоящего и будущего. Отсюда естественный для Ленина, типичнейший для него вопрос, от чего к чему мы переходим, и о средствах, путях и темпах этого перехода. Нэп, как и все прочее, всецело подчиняется этой логике.

Согласно ей продналог «является только переходною мерою... Прийти мы хотим и должны прийти к тому, чтобы крестьянские продукты поступали рабочему государству не как излишки по разверстке, и не как налог, а поступали бы в обмен на доставляемые крестьянству все необходимые ему продукты, перевозимые средствами транспорта. На этом основании хозяйство страны, перешедшей к социализму, может быть построено. Если крестьянское хозяйство может развиваться дальше, необходимо прочно обеспечить и дальнейший переход, а дальнейший переход неминуемо состоит в том, чтобы наименее выгодное и наиболее отсталое, мелкое, обособленное крестьянское хозяйство, постепенно объединяясь, сорганизовало общественное, крупное земледельческое хозяйство».

Крестьянство уже в силу распыленности его хозяйственной базы, узости интересов, отсутствия политического опыта, бескультурья все время нуждалось в тех или иных внешних факторах экономического или политического объединения в общенациональном масштабе. Ленин неоднократно поднимал и освещал эту тему. А объединить крестьянство, тем самым руководя им, в современном обществе могут либо буржуазия, либо пролетариат. Ни о какой «третьей» силе мечтать не приходится. Установление и укрепление рабоче-крестьянского союза — это не что иное, как борьба пролетариата против буржуазии, за высвобождение из-под ее влияния громадных масс трудящегося населения, за создание фронта народных сил, направленных на организацию общественного производства, всей общественной жизни по-новому.

«Что это значит — руководить крестьянством? — размышлял Ленин на X Всероссийской конференции РКП(б). — Это значит... вести линию на уничтожение классов, а не на мелкого производителя. Если бы мы с этой линии, коренной и основной, сбились, тогда мы перестали бы быть социалистами и попали бы в лагерь тех мелких буржуа, в лагерь эсеров и меньшевиков, которые являются сейчас самыми злейшими врагами пролетариата».

Ленин привел далее высказывание умнейшего представителя эмигрантской контрреволюции, бывшего вождя кадетской партии П. Милюкова о том, что в России теперь на арене политической борьбы «честь и место» только социалистической партии типа эсеровской или меньшевистской, и заключил следующими словами:

«Он (П. Милюков. — Р.К.) учитывает ступени политического развития совершенно трезво и говорит, что для перехода назад к капитализму необходимая ступенька — эсеровщина и меньшевизм. Буржуазии такая ступенька нужна, а кто этого не понимает, тот глупец».

В правоте Ленина мы наглядно убедились, пройдя такие «ступеньки», как хрущевизм, брежневщина, горбачевщина, ельцинизм... Давно пора отрешиться от телячьей доверчивости и взяться за ум!

Внимательный читатель сразу же заметит, что в одном и том же 1921 году, под флагом одной и той же политики Ленин обосновывает две линии: а) линию максимальной поддержки старательного хозяина, крестьянина-середняка, б) линию не на мелкого производителя, а на уничтожение классов. Поскольку мелкий производитель и есть прежде всего середняк, людям с плоскостным, формально-логическим мышлением может показаться, что допущено «ужасное» несоответствие. С их точки зрения, должна быть либо одна линия, либо другая — «иного не дано»; либо мелкий производитель должен остаться вечно, либо экстренными мерами надо постараться «соорудить» бесклассовое общество; из формальной логики получаются либо ультраправые взгляды, либо ультралевые. Беда этих людей состоит в том, что они не стараются даже полюбопытствовать насчет того, что две указанные линии имеют различные пространственно-временные параметры, — у первой они намного скромнее, чем у второй. В силу этого возможно совмещение, соединение противоположностей, интеграция различных процессов, в ходе которых претерпевают существенное изменение их компоненты, особенно мелкий производитель, который становится кооператором. «Иное», третье дано! В ходе социалистического строительства, если оно ведется последовательно, должно быть достигнуто такое положение, когда «в обществе останутся только производители-работники, не будет рабочих и крестьян». Союз рабочего класса и крестьянства, эта альфа и омега Советской власти, не остается неподвижным. У него свой вектор развития. Соглашение, которое служит содержанием этого союза, может быть истолковано по-разному, и многие противники социализма даже признают его необходимость. Но не любой вариант соглашения принимается рабочим классом. С его точки зрения соглашение лишь тогда является допустимым, правильным и приемлемым, когда оно является одной из мер, направленных на уничтожение классов. Эта направленность — главный критерий правильных отношений между рабочим классом и крестьянством на длительный срок. Отказ от нее означает отказ от того, что было завещано Лениным партии.

На первый взгляд, формирование бесклассового общества — задача, сравнительно далекая от нэповской действительности. Однако Ленин из выступления в выступление освещает ее с разных сторон. Особенно яркий анализ дается им вскоре после окончания X съезда РКП(б), на Всероссийском съезде транспортных рабочих 27 марта 1921 года. Увидев в зале плакат «Царству рабочих и крестьян не будет конца», Ленин характеризует его как свидетельство недоразумений и неправильного понимания азбучных и основных вещей.

«В самом деле, — подчеркивает он, — ежели бы царству рабочих и крестьян не было конца, то это означало бы, что никогда не будет социализма, ибо социализм означает уничтожение классов, а пока остаются рабочие и крестьяне, до тех пор остаются разные классы, и, следовательно, не может быть полного социализма» (43, 81, 379, 382, 381, 148, 318, 99, 301-302, 130].

Что мешает восстановить этот обобщающий ленинский критерий социалистичности общества в наши дни?

От доклада (в чем автор вряд ли повинен) И. Сталина «О проекте Конституции Союза ССР» (ноябрь 1936), ведет свое начало версия социализма как общества, в котором нет уже эксплуататорских классов, но сохранились трудящиеся классы — рабочие и крестьяне, а также социальный слой интеллигенции. Нельзя квалифицировать эту версию, в случае закрепления ее на десятилетия, иначе, как отход от ленинизма. «Социализм тоже классовое, а не бесклассовое общество; бесклассовое же общество — утопия», — твердили некоторые обществоведы. Это один из самых заскорузлых предрассудков, всегда вольно или невольно сохранявших лазейку для правого оппортунизма. Не буду спорить о российском обществе, как оно структурируется сегодня. Для всестороннего научного суждения о его облике еще нет достаточно достоверного статистического материала. 88,1% рабочих и служащих (58,8% рабочих), 11,7% колхозников, 0,2% «индивидуалов», служителей культа и пр., около 36,5 миллиона специалистов с высшим и средним специальным образованием, 19% сельскохозяйственного населения, 66% городского и 34% сельского — таковы данные на конец 80-х годов, рассчитанные на базе методики, не имевшей добротного социологического обоснования. Зачисление маникюрш и гардеробщиц в рабочие и, наоборот, невключение в их состав непосредственных организаторов технологического процесса — инженеров и творцов новой техники — конструкторов выглядит в наши дни как анахронизм. В стране повсеместно распространялся такой, связанный с повышенной социальной мобильностью процесс, как «социальная диффузия», образование социально смешанных семей, членами которых являются представители различных классов и социальных групп. Несомненно, если бы мы имели надежный социологический инструментарий и с его помощью непредвзято вникли в содержание социальных изменений, то обнаружили бы признаки как формирования бесклассового общества, так и одновременно настораживающей дифференциации, не совместимой с целями его построения. Но, повторяю, я говорю не о настоящем. Почему для ближайшего и даже отдаленного будущего мы, по сути, цеплялись за то, что сказано Сталиным более полувека назад, и изменяли диалектике?

Оригинальные подчас слышались аргументы. «Мне, например, наличие в обществе рабочих и крестьян с их специфическими интересами ничуть не мешает, — писал А. Нуйкин. — Цель уничтожения между ними различий тоже меня не «греет»». Так во вроде бы научном тексте возникла новая составляющая — капризно выраженная потребность в средстве для «сугрева»...

Где «греться» и чем — это, очевидно, сугубо личное дело каждого. По публикациям А. Нуйкина известно, что пылкость чувств в нем вызывала, к примеру, мысль о нажитых хорошеньких «состояниях» и об их передаче потомкам, но оставляла холодно-безразличным идея социального равенства. Не потому ли он не ощущал потепления своей среды обитания, когда при нем заговаривали об уничтожении классовых различий, что социальное равенство марксизм связывает именно с этим?

Но А. Нуйкин не один на свете. В стране десятки миллионов людей труда выступали против бессовестной уравниловки и ее второго «я» — нахальных нетрудовых доходов. Люди жаждали социальной справедливости, а значит социального равенства, которое, будучи основано на проявлении каждым своей квалификации, трудоспособности и таланта, не имеет ничего общего с нивелировкой личности. Они в большинстве своем не заглядывали в чужой кошелек, но остро чувствовали чужую руку в своем кармане. Что тут предосудительного? Пусть кто хочет, остается с засушенной сталинской цитатой, — мы же убеждены, что преодоление классовой дифференциации вытекает и из ленинского учения, и из глубин народной жизни, хотя оно, может быть, и не устраивает чей-то изысканный вкус.

«Задача социализма, — по Ленину 1921 года, — состоит в том, чтобы уничтожить классы» [44, 39]. Она «не грела» публициста по одной из двух причин: либо потому, что уже была решена, и в таком случае нужны серьезные фактические доказательства этого; либо потому, что ему виделся некий другой «социализм», строй, называвшийся так пока условно и представлявший собой новацию, требующую всестороннего теоретического и политического обоснования. Третьего тут действительно не дано. Впрочем, как знать. Возможно, и «дано», но в таком случае, как говаривал Блок, утрачен «секрет понимания простейшего».

«...Вести крестьянство, вопреки всему, к коммунизму» — эти несколько ленинских слов говорят о многом. Они кратко объясняют, почему в период введения нэпа и объективного усиления экономической и социальной дифференциации населения, как по контрасту, делался упор на проблеме преодоления классовых различий. Могли иначе мыслить коммунист?

4. Нэп и устранение классовых различий. Почему?

Укажем на два мотива. Один из них будет по преимуществу политический, другой — экономический.

Ленин, который тщательно следил за изменением соотношения классовых сил и их взаимоотношений, по завершении гражданской войны констатировал: впервые в истории появилось общество, где устранены эксплуататорские классы — помещики и капиталисты и осталось две не антагонистичных друг другу силы — рабочий класс и стоящая между ним и крупным капиталом мелкая буржуазия, мелкие хозяева и мелкое земледелие. Первая сила составляет меньшинство, но именно ее сознательность, дисциплинированность, собранность, самоотверженность являются залогом успеха революции. Вторая сила составляет громадное большинство, но она способна поддержать социалистическое строительство лишь в качестве ведомой, как союзница первой. «Это — сила колебания», — кратко определил Ленин мелкую буржуазию, крестьянство с точки зрения их политического настроения. Задача пролетариата состоит в том, чтобы не дать им отшатнуться от революции, объединить их организацией, заинтересовать, предоставить широкую возможность проявить полезную самодеятельность и почин.

Отнюдь не идеализируя пролетариат, Ленин не идеализировал и крестьянство. Эгоистические, мелкособственнические, спекулянтские проявления в его среде носили в годы гражданской войны массовый характер. Сплошь и рядом приходилось наблюдать «превращение этой мелкобуржуазной силы в анархический элемент, который выражает свои требования в волнении». Союзничество пролетариата с крестьянством совсем не означало, что они перестали быть двумя разными классами с во многом совпадающими, но не одинаковыми интересами. События начала 1921 года в Кронштадте показали, что на это расхождение интересов стала рассчитывать разгромленная контрреволюция. В условиях кризиса крестьянского хозяйства Советская власть не могла существовать иначе, как апеллируя к этому же хозяйству за помощью, особенно продовольственной, городу и деревне.

В то же время следовало «помнить, что буржуазия старается восстановить крестьянство против рабочих, старается восстановить против них мелкобуржуазную анархическую стихию под лозунгами рабочих, что поведет непосредственно к низвержению диктатуры пролетариата и, значит, к восстановлению капитализма, старой помещичье-капиталистической власти. Тут политическая опасность налицо. Эту дорожку ряд революции проделал самым отчетливым образом, на эту дорожку мы всегда указывали. Эта дорожка перед нами обрисовалась ясно».

О серьезности такого предостережения свидетельствует то, что Ленин считал мелкобуржуазную контрреволюцию в стране, где пролетариат составляет меньшинство, опаснее Деникина, Юденича и Колчака, вместе взятых. Он призывал больше считаться с условиями жизни мелкого крестьянина и тут же указывал на то, что элементы распада или разложения, мелкобуржуазная и анархическая стихия поднимают свою голову. Наша деревня, строя хозяйство на общенародной земле и покончив со своими врагами справа — классом помещиков, говорил Ленин, заметно выровнялась, стала более мелкобуржуазной.

«Это — самостоятельный класс, тот класс, который, после уничтожения, изгнания помещиков и капиталистов, остается единственным классом, способным противостоять пролетариату. И поэтому нелепо писать на плакатах, что царству рабочих и крестьян не будет конца» [43,330,136,138,25-26,24,136].

Необходимо предотвратить возможность такого, чреватого роковыми последствиями, противостояния и заложить основы бесклассового общества.

«Мы должны постараться, — укажет Ленин в последней статье «Лучше меньше, да лучше» (март 1923), — построить государство, в котором рабочие сохранили бы свое руководство над крестьянами, доверие крестьян по отношению к себе и с величайшей экономией изгнали бы из своих общественных отношений всякие следы каких бы то ни было излишеств» [45,404—405].

С кем мы ведем теперь, одержав победу над помещичье-капиталистической реакцией, один из последних и решительных боев? «...С мелкобуржуазной стихией у себя дома». «И вечный бой! Покой нам только снится...» Ленин не позволяет партии расслабляться и размагничиваться, четко указывая, откуда способна грозить опасность, могущая оказаться неожиданной, поскольку крестьянин — это классовый союзник, а не классовый противник рабочего. Диалектическое чутье и на этот раз не подводит Владимира Ильича. В мелкобуржуазной стихии в переходный период он видит главного врага социализма. Мелкий буржуа, имеющий накопления, — таков, по Ленину, экономический тип, характерный как основа спекуляции и частнохозяйственного капитализма. Он прячет и старается нарастить свой капитал, «ни в какой социализм и коммунизм не веря, «отсиживаясь» от пролетарской бури» [43, 140, 206, 240, 208]. И вопрос стоит только так: либо рабочая, народная власть подчинит его своему учету и контролю, либо он скинет эту власть, как опрокидывали революции наполеоны и кавеньяки, произрастающие как раз на мелкособственнической почве.

Ленинская озабоченность усугублялась тем, что в жизни советского общества все более негативно давало себя почувствовать наиболее хитроумное порождение тысячеликой мелкобуржуазности — бюрократизм. Вопреки тому, что сейчас принято писать об этой злокачественной опухоли, связывая ее то с однопартийностью, то с планово-централизованным управлением, то с жаждой власти узурпатора, следует точнее представить точку зрения Владимира Ильича. Он не рассуждал по поводу абстракции отчуждения, «демонизма» непознанных законов истории, всеподавляющего «левиафана» и т.п., чем полны порой довольно остроумные статьи и брошюры о бюрократизме, а клеймил бюрократизм, как он есть. Приход пролетариата, трудящихся к государственному руководству сопровождался появлением потребности в профессиональных управленческих кадрах, способных наладить производство, организацию общественной жизни без эксплуататоров и против них. Ранее угнетенный класс такими кадрами практически не располагал, да и не мог располагать в силу придавленного социального положения в эксплуататорском обществе. Поэтому ему пришлось буквально на ходу учиться государственному делу и прибегать к опыту специалистов по управлению, подготовленных по-буржуазному, преодолевая их саботаж, заинтересовывая их материально, поневоле мирясь с чиновничьими привычками бывших служащих царской администрации, пользуясь услугами других сомнительных элементов при нехватке элементарно грамотных людей. Когда Л. Троцкий говорит о рабочем государстве и о том, что у нас пролетариату-де незачем и не от кого себя защищать, отмечал Ленин во время дискуссии о профсоюзах (декабрь 1920), то это отрыв от действительности.

«Это совершенно неверное теоретически рассуждение. Это переносит нас в область абстракции или идеала, которого мы через 15-20 лет достигнем, но я и в этом не уверен, что достигнем в такой именно срок». На деле «государство у нас рабочее с бюрократическим извращением» [42,208].

Этот печальный ярлык мы должны на него навесить, потому что такова противоречивая реальность переходного периода. Борьба с бюрократизмом, подчеркивал Ленин, — долгий и тяжелый труд. Кто предлагает враз покончить с этим злом, тот демагог. С бюрократизмом придется бороться многие годы, и тут понадобятся сотни мер: поголовная грамотность, поголовная культурность, поголовное участие в органах контроля, всенародное обучение демократии, отработка ее норм, принципов и институтов, сращивание их с образом жизни масс...

Аппарат пролетарского государства как подсобное средство его политики может оказаться служащим «не нашему классу, а Деникину и Колчаку, — говорил Ленин. — Раз политика требует решительной перемены, гибкости, умелого перехода, — руководители должны это понять. Твердый аппарат должен быть годен для всяких маневров. Если же твердость аппарата превращается в закостенелость, мешает поворотам, то борьба неизбежна». Легче всего объяснять эти проявления бюрократизма персональным составом служащих, их происхождением из старорежимного чиновничества и свергнутых привилегированных классов, связанностью прежними привычками, а то и прямой враждебностью новому строю. И это действительно играло свою роль. Однако почему бюрократ вырастает из рабочих и крестьян, из батраков и демократических интеллигентов — вопрос, который не мог не волновать. Служить не нашему классу, то есть переродиться, действовать в противовес классово-историческому предназначению политической системы, направлять пролетарскую государственную машину часто не туда, куда следует, в полной убежденности, что ты прав, — разве это не трагедия для честного человека и коммуниста, разве это не помощь противникам социализма!

По Ленину, «всякая демократия, как всякая вообще политическая надстройка (неизбежная, пока не завершено уничтожение классов, пока не создано бесклассовое общество), служит, в конечном счете, производству и определяется, в конечном счете, производственными отношениями данного общества».

В подобной же связи находится с производственными отношениями и антипод демократии, — но тоже надстройка, — бюрократия и бюрократизм. Правда, применительно к ним принято подчеркивать волевой, субъективный аспект. Но оторваться от экономического базиса не дано никакой, даже самой изощренной олигархии, ни одному, даже самому хитроумному тирану. Они не могут не опираться на достаточно мощные слои людей, которые потворствуют тирании и деспотизму вследствие то ли своей заинтересованности в них, то ли собственной апатии, то ли разобщенности и бессилия. Это нужно всегда помнить, чтобы не впасть в наивно-идеалистический субъективизм.

«Задача борьбы с бюрократизмом в нашей программе поставлена, как работа чрезвычайно длительная, — отметил Ленин на X съезде РКП(б). — Чем раздробленнее крестьянство, тем неизбежнее бюрократизм в центре».

Каковы его экономические корни? Они разные при диктатуре буржуазии и диктатуре пролетариата. В странах развитого капитализма господствующий класс нуждается в бюрократическом аппарате, прежде всего военно-полицейском, судейском и пр., направленном против революционного рабочего движения, против леводемократических и леворадикальных течений.

«У нас, — указывал Ленин, — другой экономический корень бюрократизма: раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие оборота между земледелием и промышленностью, отсутствие связи и взаимодействия между ними» [43, 72,49, 230].

Казалось бы, мы далеко ушли от этого положения, фиксированного в начале 20-х годов, но и теперь испытываем неудобство от сходных явлений. По преимуществу формальное обобществление труда и производства, не ощущающее в себе арматуры коллективистских технико-технологических связей, которые охватывали бы и стягивали все народное хозяйство, испытывает нужду в определенной компенсации, в «костылях» и «протезах», которые восполняли бы его недостатки. Технологическая «многоукладность», неравномерность технической оснащенности, прорывы машинного производства на значительных участках ручным трудом, недоразвитость коммуникаций и инфраструктуры в целом ведут к тому, что управленческая «сбойка» цехов и предприятий, отраслей и регионов оказывается возможной только с помощью сугубо административных усилий. Это особенно характерно для народного хозяйства при формировании и нем ранее отсутствовавших отраслей. Система социалистической экономики при этом является, как удачно выразился философ Р. Орлов, пока еще скорее организованной, чем органической, ассоциация трудящихся — скорее искусст¬венно созданной, чем естественно сложившейся [М., Э. 21,405]. Тем самым образуются условия для приобретения управленческим аппаратом исключительно важного значения, — ведь он обеспечивает единственно реальную связь в системе, — а при задержке процессов обобществлении наделе — и роста бюрократизма.

Мы не пишем историю бюрократизма и не обязаны характеризовать ее этапы, хотя и отметим некоторые их особенности. В 20—40-х годах бюрократические тенденции в государственном, хозяйственном да и партийном аппарате подогревались обстановкой ожидания нападения извне и внутренними идейными схватками, психологическими рецидивами гражданской войны и выискиванием подлинных и мнимых врагов, способствовавшими в той или иной степени милитаризации методов работы и сознания кадров. Во многом иначе дело складывалось с середины 60-х годов, когда после хрущевской «оттепели» и импульсивной управленческой перетряски Л. Брежнев взял курс на умиротворение кадров, на создание обстановки, в которой они могли почувствовать уверенность в работе. Сколько мог продолжаться этот курс? Всего несколько лет. В сущности его морально-политический потенциал был совершенно исчерпан уже к началу 70-х годов. После XXIV съезда КПСС (март-апрель 1971), породившего некоторые надежды, многих партийных работников (и, понятно, не только их) стало преследовать ощущение усиливающейся стагнации, перераставшее в общую подавленность. В то же время для бюрократических элементов создалась парниковая атмосфера, обеспечившая их бурный рост и расцвет. На смену мрачноватому, пуганому, тертому и битому бюрократу сталинской поры явился непуганый, по-своему беззаботный, уверенный в своей защищенности бюрократ брежневского типа. Был ли он лучше предшественника? Маловероятно. Правда, наветы и интриги не заканчивались для его жертв переселением в места, не столь отдаленные, но как профессионал-управленец он был намного слабее, умел меньше и помышлял больше по части радостей жизни, чем служения Отечеству. Именно так мягко оценивал я этот феномен в 1987 — 1988 годах, причем передо мной все время витал веселенький образ М. Горбачева, не раскрывшегося еще в своей страшной пустоте. Помнится, во время теоретической дискуссии, организованной философским факультетом МГУ в июне 1987 года, кто-то из участников даже назвал его «Данко двадцатого века». Как слепо было наше общество! Как легко позволило обвести себя вокруг пальца, наподобие гоголевского городничего, Хлестакову «всех времен и народов»!

Различие между организованной и органической, искусственно созданной и естественно сложившейся системой очень полезно знать при рассмотрении причин бюрократизма в социалистическом обществе. В организованной системе, где еще не сложилось «три К», естественно образующиеся в производстве технико-технологические и организационно-технические стяжки и сухожилия заменяются начальническими импровизациями, телефонно-селекторными импульсами, бумагопотоками, несущими командно-регулирующую информацию, поощрениями и санкциями. В отличие от органической системы, где технологический и организационно-технический комплекс вместе с детерминирующей его техникой в принципе обозрим и сам по себе диктует условия и правила своей регламентации, организованная система в огромной степени зависит от случайных факторов — от уровня управленческой квалификации людей, которые ранее занимались другим делом, от штатных ассигнований, от желания подстраховаться при решении новых задач и т. п. Если в первом случае сравнительно нетрудно опереться на науку, то во втором приходится зачастую действовать без достоверных рекомендаций, полагаться на индивидуальный опыт, искать, пробовать, ошибаться, исправлять ошибки. Это и создает формальную возможность появления управленческих звеньев, тратящих на выполнение общественной функции, для которой они созданы, половину или четверть своей силы, а потом вырождающихся в конторы, которые, по сути, целиком замкнуты на себя. Стоит только такой конторе возникнуть, как ее уже начинает спешно и энергично утверждать и закреплять в системе не замедливший сформироваться корпоративный интерес. Централизм в этом случае только ширма, которой пользуется бюрократия. Научно выверенный централизм при социализме неотделим от выражения общенародного интереса, он не может не быть демократическим. Бюрократизм же связан с корпоративизмом, будь это бывшие однокашники, однополчане, земляки, единоплеменники, сослуживцы, а в наиболее одиозных случаях — семейные кланы, «мафиози», спевшиеся прохвосты и т.п. Его мелкобуржуазную сущность выдает то, что групповой, эгоистический интерес он объявляет всеобщим, в то время как защитниками всеобщего интереса порой оказываются разрозненные одиночки-энтузиасты. В качестве «официального» при этом признается субъективное и частное, частным и субъективным объявляется объективное и общее. В этой обстановке вольготно чувствует себя типаж, описанный еще Феофрастом: «Из всего Гомера он запомнил только один-единственный стих: «Нет в многовластии блага, да будет единый властитель», — и больше ни одного не знает».

Ленин далеко видел, когда говорил: «Самый худший у нас внутренний враг — бюрократ, это коммунист, который сидит на ответственном (а затем и на неответственном) советском посту и который пользуется всеобщим уважением, как человек добросовестный. Он немножко дерет, но зато в рот хмельного не берет. Он не научился бороться с волокитой, он не умеет бороться с ней, он ее прикрывает».